|

Pierre Campion : Le lyrisme de Ponge. Mis en ligne le 27 novembre 2023. © : Pierre Campion. Cette étude est issue d'un cours donné le 22 novembre 2023 à l'Université du temps libre (UTL) de Rennes.

Le lyrisme de PongeParler de lyrisme à propos de Ponge, c'est évidemment soutenir un paradoxe. Entre les principes de cet écrivain — son objectivité et son exactitude dans la description, les objets de ces descriptions, la rigueur de son style et son espèce de froideur — et la définition de la poésie lyrique comme engagement fervent dans un objet d'amour ou de répulsion, il y a au moins une grande distance. Quelques lecturesÀ travers quelques textes, rappelons ces principes, posés de manière empirique puis développés de manière théorique, même avant la publication du Parti pris des choses (1942) et bien après. Dans Les Mûres par exemple, première publication en revue en 1935, il y a le travail et le devoir d'exactitude, le choix de la prose et de la langue communes, la loi d'un développement interne du texte lequel joue sur le nom des mûres pour conduire un mouvement bref et bouclé vers la constatation fière et triomphale que ce poème « est fait ». En effet, de même que les mûres le faisaient de leur nom, le poème remplit sa fonction et sa notion même, philosophique, qui est d'exprimer chaque chose, dans la dimension d'un bref écrit, clos par l'affirmation heureuse de son achèvement : « […] comme aussi ce poème est fait ». C'est comme si, à l'instar des peintres et graveurs, Francis Ponge apposait lui aussi sa signature, ici virtuelle, au bas de ce poème : FP fecit, Francis Ponge a fait ce poème. Un Ponge à 36 ans non encore reconnu. Le temps lui dure. Dans Le Cageot (1935 encore), la première phrase proclame que ce travail s'effectue, de fait et de droit — le fait ici fondant le droit —, dans la matérialité de la langue française, telle que constatée dans l'ordre alphabétique du dictionnaire : « À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cageot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. » Dans Le Pain (1935 toujours), la métaphore centrale de la croûte et de la mie retourne, au sein de la culture commune apprise à l'école, la métaphore première de « la croûte terrestre », que les géologues, au besoin de leur vulgarisation, avaient inventée pour décrire sensiblement la Chose même, la Terre complexe et mystérieuse, — l'autre métaphore primitive étant celle de « l'écorce terrestre », dans laquelle Éluard, tout autrement certes que Ponge, n'avait plus qu'à se jeter pour écrire ceci : La terre est bleue comme une orange Jamais une erreur les mots ne mentent pas. Un peu plus tard, dans les Méthodes de Ponge[1], l'autre principe, lui aussi paradoxal, n'a plus qu'à se formuler ainsi : opérer par la définition-description, c'est-à-dire, ensemble, par « le parti pris des choses » et par « le compte tenu des mots », selon une forme d'abstraction généralisante (le pain, l'orange, l'huître…) unie à l'exactitude particularisante des descriptions, une fusion a priori impossible entre le concret et l'abstrait, dont la réalisation fasse dire au lecteur étonné et ravi, comme au spectateur fasciné de la représentation tragique dans Aristote : c'est ça, c'est exactement ça ! Extension : un cosmosDans Le Pain, et avec Le Galet, l'objet du poème — pardon, du proème —, est la Terre dans l'univers même, et sa fonction est de manifester, dans sa texture même, la réalité et l'histoire du Monde : la réalité et l'histoire d'une structure par elle-même matérielle, inerte et impuissante. À force, le poème institue là-dedans un mouvement. À preuve aussi, entre bien des textes, le poème de L'Abricot (dans Pièces, premières publications en 1957). L'Abricot est un poème de la maturité dans l'œuvre et dans la vie de Ponge. C'est le récit d'une action humaine ordinaire — celle de manger un abricot —, action dont le sujet n'est exprimé que de manière générale et impersonnelle, récit rempli de fulgurances verbales et bouclé par l'évocation de « l'arbre qui fleurit rose au printemps ». Le noyau brun et renfrogné de l'abricot (Othello !) avait donc un destin, sur lequel il veillait jalousement, une haute responsabilité, celle de sa propre pérennisation sous la forme de l'arbre futur et de son fleurissement. De toute chose, il n'en va pas toujours ainsi ; il ne peut pas en être toujours ainsi. Ainsi de L'Œillet, une fleur littéralement posée aux limites de l'impossibilité de sa notion et de sa description, dont la facture, par brouillons, sera encore un hommage à l'œuvre lyrique et au devoir qu'elle impose[2]. Voilà le lyrisme en son classicisme : se placer dans la communauté des choses et des humains, par leur communauté dans leur langue et dans une certaine culture. Le fondement de cette esthétiqueC'est un choix non fondé en raison, ni en philosophie, ni en moralité, ni en politique, ni en science, mais qui pourra être décliné et développé dans chacun de ces domaines. C'est un choix d'élection et d'amour, arbitraire, analogue à une foi. Il y a eu là un coup de foudre, dont l'origine fut de prendre impétueusement le parti des choses, dans le litige ancien et actuel qui oppose l'homme aux choses, à travers le mépris du premier à l'égard des secondes. Le commandement, c'est d'écrire dans la langue même et non dans

la langue « poétique » : saisir la parole humaine comme

telle dans la langue commune (à même cette langue) et dans son dictionnaire. Dans

l'expérience et dans la culture des humains, la langue (toute langue) existe

objectivement, non comme les choses mais à l'égal des choses et médiatrice

entre elles et nous, totalisée comme telle, à la

disposition de tout homme venant en ce monde : dans son lexique, sa

syntaxe, et l'historicité de ses étymologies. Le lyrisme de PongeLe proème porte le caractère inclusif de tout lyrisme, mais dans une dimension nouvelle et unifiée : celle des choses mêmes, de la culture, de l'humain, de l'humanité, dans un « nous », pour et par une sorte très particulière d'humanisme, abstraite et en quelque sorte philosophique — qui surprit et continue de surprendre. Tel est le caractère expansif d'un lyrisme qui vise le monde, mais le monde comme univers saisi dans les limites d'un texte ou, à défaut, de brouillons : nouveau paradoxe. Ce lyrisme-là porte aussi une ironie profonde : traiter l'immense dans le petit, le sacré dans le dérisoire, par exemple l'obligation morale dans La Lessiveuse (Pièces) : elle lave blanc nos « tissus immondes »… C'est ainsi que l'on arrive, pour ainsi dire suivant le statut connaturel des choses et du poème, au niveau de la métaphysique. Amour des choses comme matière, amour de la Matière : À la rêveuse matière, 1961 et 1963. Conclusion : deux référencesLe Monde muet est notre seule patrie[3]. C'est une poésie patriotique (mais pas à la manière d'Aragon et de sa Diane française !). […] [La fonction de la poésie] c'est de nourrir l'esprit de l'homme en l'abouchant au cosmos. Il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu. Quand l'homme sera fier d'être non seulement le lieu où s'élaborent les idées et les sentiments, mais aussi bien le nœud où ils se détruisent et se confondent, il sera prêt alors d'être sauvé. L'espoir est donc dans une poésie par laquelle le monde envahisse à ce point l'esprit de l'homme qu'il en perde à peu près la parole, puis réinvente un jargon. Les poètes n'ont aucunement à s'occuper de leurs relations humaines, mais à s'enfoncer dans le trente-sixième dessous. La société, d'ailleurs, se charge bien de les y mettre, et l'amour des choses les y maintient ; ils sont les ambassadeurs du monde muet. Comme tels, ils balbutient, ils murmurent, ils s'enfoncent dans la nuit du logos, - jusqu'à ce qu'enfin ils se retrouvent au niveau des RACINES où se confondent les choses et les formulations. Voilà pourquoi, malgré qu'on en ait, la poésie a beaucoup plus d'importance qu'aucun autre art, qu'aucune autre science. Voilà aussi pourquoi la véritable poésie n'a rien à voir avec ce qu'on trouve actuellement dans les collections poétiques. Elle est ce qui ne se donne pas pour poésie. Elle est dans les brouillons acharnés de quelques maniaques de la nouvelle étreinte. […] Le monde muet est notre seule patrie. Nous en pratiquons la ressource selon l'exigence du temps. Et maintenant un texte moins connu, cité, lui, intégralement[4] : À la rêveuse matière (1963) Probablement, tout et tous - et nous-mêmes - ne sommes-nous

que des rêves immédiats de la divine Matière : Les produits textuels de sa prodigieuse

imagination. Et ainsi, en un sens, pourrait-on dire que la nature entière, y

compris les hommes, n'est qu'une écriture ; mais une écriture d'un certain

genre ; une écriture non significative, du fait qu'elle ne se réfère à aucun

système de signification ; qu'il s'agit d'un univers indéfini : à proprement

parler immense, sans mesures. Avec ce Nîmois qu'est Ponge, nous sommes dans la tradition d'Épicure et de Lucrèce, de la pensée grecque et de la romanité. Nous sommes dans la dimension métaphysique, au sens strict et philosophique de ce qui appartient au monde physique, et qui peut se décrire et se penser à partir de et en lui. C'est un mythe comme en créent au besoin les philosophes et par exemple Platon dans la description de sa caverne. C'est un hymne, un poème épique en prose. C'est une hymne, une prose au sens de la liturgie chrétienne — par exemple le Veni Creator Spiritus —, mais qui se chanterait dans un office résolument non chrétien et non religieux.

Comme tout être, la Matière rêve. Et, comme tout rêve, le rêve de la Matière est un texte, le texte d'un récit : le récit du rêve. On n'accède au rêve que par le récit du rêve. Mais ce récit, la Matière ne saurait le parler et encore moins l'écrire : c'est nous, les créatures de son rêve, qui l'écrivons et le parlons, au niveau de la langue qui convient pour l'écrire et le parler, au niveau des racines, là où toutes les choses et nous-mêmes nous nous saisissons, dans notre être matériel et dans la matière de la langue. Comme tout rêveur, sans cesser d'être ce qu'elle est la Divine rêve d'être, en même temps, ce qu'elle n'est pas : ce qu'elle ne peut pas être en réalité. Unique et infinie, elle rêve de se diviser en innombrables choses et humains finis. Immortelle, elle se rêve en êtres mortels. Insensible, elle se rêve en sujet sensible. Sujet en rien, elle se rêve en sujet de tout. Muette et sourde à nos supplications tout humaines, elle se rêve en êtres parlants capables de la parler et de faire parler les choses. Inerte et incréée, elle rêve de mouvement et de création. Indifférente à toute espèce de reconnaissance, elle rêve de glorification. Pierre Campion [1] Francis Ponge, My creative method, dans le recueil de Méthodes, Gallimard, 1961, réédité coll. idées nrf, 1971, p. 20. Texte par lettres datées de 1947 et 1948. Le titre en anglais serait-il un clin d'œil ironique aux ateliers de création littéraire florissants en pays anglo-saxons ? [2] Les brouillons de L'Œillet, commencés en 1941, furent retravaillés en 1944 et publiés en 1952 dans le recueil au titre significatif La Rage de l'expression. [3] Francis Ponge, Le Monde muet est notre seule patrie, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. de la Pléiade, vol. I, 1999, p. 629-651. En 1952, ce texte constituait une déclaration à l'hebdomadaire Arts. [4] Francis Ponge, À la rêveuse matière, ibid., p. 865. |

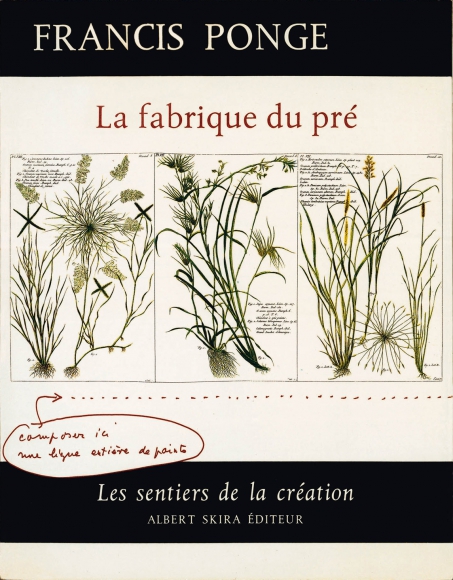

Francis Ponge, La Fabrique du

pré, Skira, coll. Les sentiers de la création,1971.

Francis Ponge, La Fabrique du

pré, Skira, coll. Les sentiers de la création,1971.