Corinne Denoyelle est scénariste de bandes dessinées. Elle a publié trois albums :

Mis en ligne le 3 décembre 2006, complété le 18 décembre 2006. Attention ! Vu le nombre et le poids des images, si elles ne montent pas toutes dès l'affichage, veuillez rafraîchir la page par le bouton indiqué à cet effet dans la barre des menus de votre navigateur.

© : Corinne Denoyelle. Contacts

Réflexions sur le métier de scénariste de bande dessinée« Ce n'est que de la BD » ; « Une histoire digne de BD »… Tels peuvent être le genre de jugements dépréciatifs[1] que l'on entend régulièrement au sujet de films ou de récits de second rang, aux personnages caricaturaux, à l'intrigue, certes souvent riche en rebondissements mais en général très prévisible. Écrire un scénario de petits « mickeys », comme dirait Gotlib, n'est pourtant guère facile et nous aimerions exposer ici un certain nombre de spécificités de ce genre[2]. Nous faisons ici l'hypothèse d'une bande dessinée éclatée entre plusieurs auteurs : le scénariste et le dessinateur (et éventuellement le coloriste). Tous les degrés de collaboration sont possibles entre eux : le scénariste peut envoyer un descriptif précis de chaque case, avec tous les dialogues, que le dessinateur appliquera scrupuleusement plan par plan (exemple de scénario : Les Pèlerins de Phaël[3]) ; il peut aussi ne fournir au dessinateur qu'une trame et les dialogues, charge à ce dernier alors de découper l'action en séquences et en cases. Certains scénaristes sont connus pour mimer le scénario qu'ils racontent à leur collaborateur, simple manière de guider son imagination visuelle. Les auteurs « complets », qui dessinent leurs propres scénarios, peuvent utiliser des processus créatifs différents, imaginer par exemple tout de suite un story board avec ses dialogues sans passer par la phase de pure écriture. Ainsi dans le storyboard de Pinocchio[4] :

Le travail du scénariste est plutôt ingrat. Certes, il invente une histoire et la développe mais il doit brider ses fantaisies littéraires au profit du dessin qu'il est censé servir avec humilité. Inutile pour lui de s'encombrer de belles phrases, son écriture est avant tout technique. Elle renvoie au découpage des plans, à leur description. Ses mots proprement dits n'apparaissent que dans les encarts, dans les bouches des personnages. La grande partie de son travail tient surtout à l'organisation du récit, à son équilibre entre les différentes séquences, entre les différentes composantes d'une histoire. La plupart des difficultés qu'éprouvent le scénariste ou l'auteur à l'heure du scénario sont communes avec celles de tout raconteur d'histoires et relèvent de la production de récit qu'il soit fait de mots ou d'images : quelle histoire inventer ? comment exposer une intrigue ? comment apporter l'information nécessaire à l'action ? comment créer des personnages intéressants sans avoir besoin de les caractériser trop longuement ? Quelle scène utiliser pour déclencher l'action ? Comment la préparer ? Quels indices disposer en amont ? Comment nouer tous les fils de l'intrigue ? Comment résoudre l'action sans passer par un long exposé explicatif ? sans passer par un deus ex machina ? Comment éveiller l'intérêt ? Quelle quantité de péripéties faut-il intégrer à l'histoire ? Assez vite, pour celui qui fait fonctionner son imaginaire, l'invention cesse d'être un problème. La principale question, selon notre expérience, est celle du rythme : comment équilibrer les temps de pauses ou d'explications et les temps d'action ? les temps de contemplation et les temps de parole ? Comment faire avancer régulièrement et clairement l'intrigue sans empêcher le récit de prendre son temps ? Mais la bande dessinée renvoie aussi à des questions bien spécifiques. Certaines tiennent à sa dimension commerciale, tant il est vrai que c'est un genre pour lequel les lois éditoriales sont sévères. Pour qui essaye de créer des bandes dessinées dans le but de les vendre, il est certaines exigences formelles particulières, sans parler des thèmes privilégiés. Une bande dessinée, en général, doit avoir 46 planches, c'est-à-dire faire trois feuillets de pages. Toute page supplémentaire entraînerait des coûts disproportionnés. Elle peut, (voire elle doit) s'étendre sur plusieurs tomes mais chacun d'entre eux est pareillement limité en taille et chacun d'eux doit correspondre à un épisode de l'histoire : il faut éviter les premiers tomes purement introductifs, les deuxièmes tomes consacrés à l'action et les troisièmes à l'épilogue. Or, 46 planches, c'est assez court pour raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin… Le scénariste est obligé de tout compter, de délimiter soigneusement le temps consacré à chaque séquence du récit. Ce qui renvoie à la question du rythme que nous posions plus haut. Combien de planches doit avoir l'introduction du récit ? combien pour une scène d'action ? pour un dialogue ? Une planche représente souvent une unité de l'histoire, voire une séquence complète, elle comprend un nombre de cases qui varie de quatre à neuf. Moebius se limite souvent à deux ou trois strips par planche, c'est-à-dire quatre ou cinq cases, il privilégie un dessin à la forte densité symbolique. François Bourgeon dépasse les douze cases mais il écrit des récits particulièrement denses. Le scénariste doit trouver le rythme qui convient à l'histoire qu'il invente et aux qualités graphiques de son dessinateur. Un petit exercice amusant peut consister à comparer le traitement d'une même action chez différents auteurs[5]. Combien de cases faut-il consacrer pour montrer un personnage en train de courir si l'on veut donner l'impression d'une course longue ou épuisante ? Le dessinateur, l'éditeur, le lecteur réclament souvent de grands cases spectaculaires, très visuelles. On entend dire que chaque album doit avoir au moins une planche consacrée à une seule grande case… cela limite d'autant les exigences de la narration. Mais plus fondamentalement, la caractéristique de l'écriture de la bande dessinée est son rapport à l'image et surtout son rapport à l'espace blanc entre deux images. La bande dessinée est l'art du caniveau comme l'appelle Scott Mac Cloud. Les Anglo-Saxons nomment ainsi cette petite bande blanche qui sépare deux cases et qui correspond à la progression temporelle. Pour le lecteur d'aujourd'hui, familiarisé depuis longtemps avec ces ellipses, la gymnastique mentale qu'elles entraînent ne présente aucun problème : il sait passer d'une case à l'autre et reconstituer une action résumée en quelques points. En revanche pour le scénariste novice, le choix de ces points saillants est fondamental. Pour une action aussi simple que celle de ramasser un objet à terre, quelles images sélectionner ? Le moment où le personnage voit l'objet ? Celui où il se baisse ? où il se relève ? Combien de cases prendra cette action Quelle image forte peut symboliser un déplacement ? un mouvement ? La question n'est pas neutre puisqu'elle influe sur le nombre de strips utilisés dans une planche et le nombre de planches consacrées à la scène. La bande dessinée franco-belge est connue pour son art de l'ellipse, alors que le manga, qui dispose d'un nombre de planches plus libre peut découper l'action plus largement. Résoudre de telles questions demande une imagination très visuelle ou la collaboration d'un excellent dessinateur[6]. Par ailleurs, quel sera le rapport du texte à l'image ? La bande dessinée est un art exceptionnel qui allie intimement, de manière bien plus complexe que le cinéma par exemple, image et texte. Alors que l'image filmique est limitée dans son rythme, dans sa taille et par sa progression linéaire, l'image de bande dessinée garde toute sa dimension spatiale et se plie en même temps aux exigences temporelles de la narration. L'aspect particulier de la bande dessinée est le pouvoir qu'elle a de jouer sur ces deux niveaux. Comme tout récit, elle se développe dans une dimension temporelle, dans laquelle les actions se succèdent. Mais comme art visuel, elle a aussi le pouvoir unique de jouer sur la dimension spatiale qui n'impose pas la linéarité. Les plus grands ont su tirer des effets hors du commun de la conjonction de ces deux dimensions, équilibre très subtil, renégocié à chaque instant[7]. François Bourgeon, dans ces planches[8], montre des exemples emblématiques des contraintes narratives et visuelles : dans la première planche sélectionnée, il donne la primauté au récit et même à la parole à l'intérieur du récit. Les petites cases très denses se succèdent à un rythme qui ne perturbe pas la lecture. En revanche, en d'autres occasions, il peut marquer une pause pour mettre en valeur le moment clé de son récit, l'entrée des personnages dans le château de Castel Montroy qui leur sera fatal. Le chevalier et ses compagnons semblent pénétrer dans une nasse. Ce passage, visuellement dramatisé correspond à un changement de chapitre. Les auteurs de la série comique De Cape et de Crocs[9] réussissent à concilier une case spectaculaire, toute visuelle, avec une action particulièrement intense. Dans une sorte de point d'orgue, la course des personnages semble suspendue vers le point de leur rencontre. Sans tomber dans les excès d'un E.P. Jacobs, qui ne croit pas à l'art qu'il pratique et qui redouble à chaque instant son discours visuel par un encart textuel, le scénariste doit toujours se demander, ce qui prime pour lui à l'instant t. Pratique-t-il une écriture du mot d'esprit, du gag, comme le faisait Gosciny ou comme le fait aujourd'hui Arleston[10] ? Écriture très riche, souvent hilarante mais où l'image n'apporte rien à la bande dessinée qui ne soit déjà dans le texte. Comment faire pour dire plus que le texte ? pour dire autrement ? Plessis en revanche pratique l'art exceptionnel, non pas de concilier le discours visuel et le discours textuel mais de les unir dans une nouvelle dimension : alors que le texte dit la nécessité de chercher plus loin le sens du monde, l'image le dit aussi en citant le tableau de Courbet, L'Origine du monde, de manière discrète, comme un secret à faire découvrir au lecteur[11]. L'exemple d'un Loisel montre les effets dramatiques subtils qu'un auteur virtuose peut tirer de cet art de l'ellipse. Ce que le lecteur déduit d'une première lecture devra être corrigé par une seconde (ou par une vingtième) qui réinterprétera les indices visuels. Dans cet exemple, le lecteur, emporté par sa culture, ses a priori narratifs, va comprendre la scène tout d'abord à partir des indices textuels : la mère hurlant de peur contre son assassin, le futur Jack l'Éventreur, et appelant à l'aide son fils, forcément bon, puisqu'il est le héros et un enfant… mais l'image n'infirme ni ne confirme ces hypothèses… et si ce n'était pas aussi simple et s'il ne fallait pas lire et « entendre » les mots comme d'habitude ? Le lecteur se laisse tromper par le texte. Mais il ne le saura que plusieurs tomes plus tard[12]. Les expériences purement visuelles qu'ont tentées quelques auteurs, Mœbius dans les années 70, Trondheim plus récemment, ont montré leurs limites[13]. Aussi réussies qu'elles soient, elles ne peuvent pas vraiment être prolongées et leurs auteurs sont passés à d'autres recherches. La bande dessinée ne peut pas se passer du texte sauf à se réduire à quelques récits très simples, dans lesquels aucune profondeur, aucun second degré ne peut prendre place. Le scénariste est aussi celui qui apporte ce que l'image est impuissante à dire. Mais le texte, dialogues ou encarts, appartient à une logique différente. Les dialogues posent des problèmes d'équilibre par rapport à l'image. D'une part, on sait que le lecteur répugne aux gros pavés de texte qui envahissent l'image. Visuellement laids, compacts, ils sont un frein à la lecture même pour les lecteurs exigeants. D'autre part, ils posent problème au dessinateur obligé d'inventer des mises en scène différentes pour varier la mise en image, champ, contrechamp, plan large, plan serré… Les possibilités sont multiples mais elles ne résolvent pas complément le problème de statisme de tels passages. De plus, il est difficile de construire des dialogues à plus de deux personnages. Le locuteur ne peut pas dans la même case parler à deux allocutaires différents, tourner la tête de l'un à l'autre oblige à diviser un même tour de parole sur deux cases. Au final, les scènes de dialogue ont besoin de s'étendre sur plusieurs planches et ralentissent le rythme. Par ailleurs, le dialogue est imitation de l'oral, il doit chercher à imiter les conversations et développer par conséquent un style oralisé, équilibre délicat entre l'aspect trivial que prend la langue orale dès qu'elle est couchée sur le papier et l'aspect peu naturel d'une langue trop écrite. La question se pose avec plus d'acuité pour les séries historiques où l'élévation du niveau de langue est souvent la seule marque d'une historicisation de la langue. Hormis F. Bourgeon qui invente pour ses personnages une langue fleurie et inspirée, peu d'auteurs essayent de marquer un contexte historique langagier. Ayroles, dans De Capes et de Crocs développe des dialogues très littéraires, allusifs et brillants, mais finit par écraser son récit sous le poids des références dans certains des derniers tomes[14]. Les encarts peuvent être plus littéraires, et bénéficier d'un style plus travaillé. Leur taille varie selon les auteurs, selon la nécessité d'apporter des explications. Certains auteurs en font un véritable complément, une voix off qui rythme le texte et impose son ton à la narration. Mais on tend alors à quitter le domaine spécifique de la bande dessinée pour tomber dans l'illustration[15]. Certes le texte est posé dans l'image mais y a-t-il une véritable différence de nature avec l'image d'Épinal ? Pour ceux qui préfèrent les éviter, il faut inventer d'autres moyens pour nommer le changement de temps, de lieu ou pour apporter les précisions historiques nécessaires… Le dessinateur a la charge de l'analyse psychologique du personnage par le dessin du visage ou de l'attitude toute entière. Mais le scénariste peut trouver ce procédé limité pour exposer des mécanismes intellectuels subtils. La bande dessinée actuelle ne pratique plus guère les bulles de pensées, qui étaient autrefois signifiées par un phylactère s'élevant du personnage au moyen de petits ronds. Les bandes dessinées d'action les éliminent complètement ; les bandes dessinées d'auteur en reviennent à une voix off, souvent à la première personne. Le texte a alors la possibilité de ne pas simplement répéter l'image et peut créer avec elle un rapport de complétude ou d'opposition. Ainsi, dans cet extrait du Cahier bleu de Juillard, le texte est le récit que fait Victor, le héros, à un juge d'instruction. Il correspond au présent du récit. En revanche, l'image est une analepse qui raconte les doutes qui l'ont conduit à tuer son meilleur ami[16]. Deux discours parallèles peuvent se confronter. Manu Larcenet utilise deux styles graphiques différents, le premier qui représente le récit, les événements que vit le personnage. Ici il assiste en cachette à une crise de démence de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Là il essaye de figurer les photos que fait ce personnage et qui sont le support de ses réflexions sur la vie et la société. Couleur, forme, rythme des cases s'opposent. Les liens intimes entre le vécu, l'art et le discours sur l'art sont ainsi mis en scène par la juxtaposition de deux rapports texte/image : d'un côté, le récit en images, de l'autre, non pas l'illustration d'une méditation mais le support visuel qui l'a provoqué, ou qui du moins l'accompagne. Les « photos » scandent ce qui est dit et renforcent l'affectivité du propos[17]. Le scénariste est ainsi celui qui a la charge délicate non seulement d'inventer une bonne histoire et de la mener à bien mais aussi d'équilibrer au sein du récit la part visuelle et la part textuelle de bande dessinée. Parce que de cet équilibre dépend le rythme du récit, il doit offrir au dessinateur avec lequel il collabore la possibilité de montrer son talent visuel tout en gérant la progression de l'intrigue. La bande dessinée a prouvé aujourd'hui grâce au talent d'auteurs comme Blain, Sfar, Dupuy et Berbérian, sa capacité à aborder tous les registres et tous les sujets. Si elle reste historiquement plus marquée par l'humour ou par le récit d'aventures imaginaires, c'est en raison de l'habitude des auteurs et des éditeurs mais rien en son principe structurel ne l'oblige à se limiter « aux petits mickeys ». Art complexe et d'une richesse encore à découvrir, elle pose de passionnants défis à qui veut s'y essayer. Le dernier, mais non le moindre, est encore d'être lu[18]. Corinne Denoyelle Deux liens proposés : [1] Voir le recensement que se sont amusés à faire les auteurs de l'adaBD, Métier et statut de l'auteur de bande dessinée, Actes du colloque d'Angoulême, 2002, p. 151 et suivantes [2] Ceux qui veulent approfondir la réflexion avec des ouvrages de spécialistes pourront consulter, par exemple, pour n'en citer que deux, Benoît Peeters, Case, Planche, Récit, Comment lire une bande dessinée, Paris, Casterman, 1991 ou Scott Mac Cloud, L'Art Invisible, Vertige Graphic, 2002. [3] Planche 1 des Pèlerins de Phaël. [4] Planche 2, Arnaud Boutle, Pinocchio, tome 3, éditions Paquet, à paraître. [5] Quelques personnages en train de marcher. Taniguchi, L'Homme qui marche, Casterman, 1995 (1992 au Japon), planches 42 et 43. Les auteurs de manga fonctionnent sur un rythme différent et ils ont le temps de décomposer une action. Ici la promenade d'un homme qui monte vers un temple. Tout cet album est construit sur ces actions insignifiantes, au rythme du promeneur qui savoure le temps et le monde qui l'entoure.

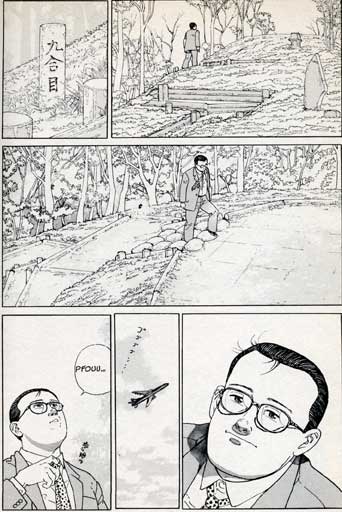

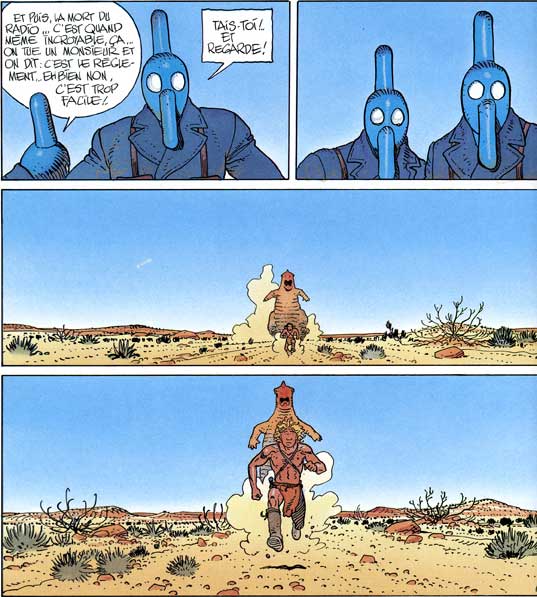

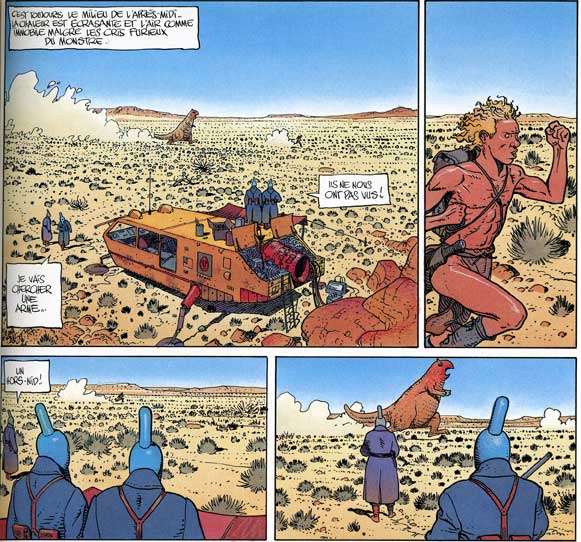

Moebius, Stel, Casterman, 1994, pages 24 et 25. Ici, le personnage de Stel a déjà été vu en train de courir poursuivi par ce monstre quelques pages plus tôt. Le monstre en effet essaye de le dévorer depuis plusieurs jours et ne cesse sa course qu'à l'approche de la nuit. Dans la première de ces planches, le passage d'un plan d'ensemble à un plan plus moyen, sans changement d'angle, donne l'impression que les coureurs se rapprochent de l'observateur, mais dans la planche suivante, ils circulent parallèlement à eux, ils ne semblent plus avoir de but, mais se déplacer simplement sans fin.

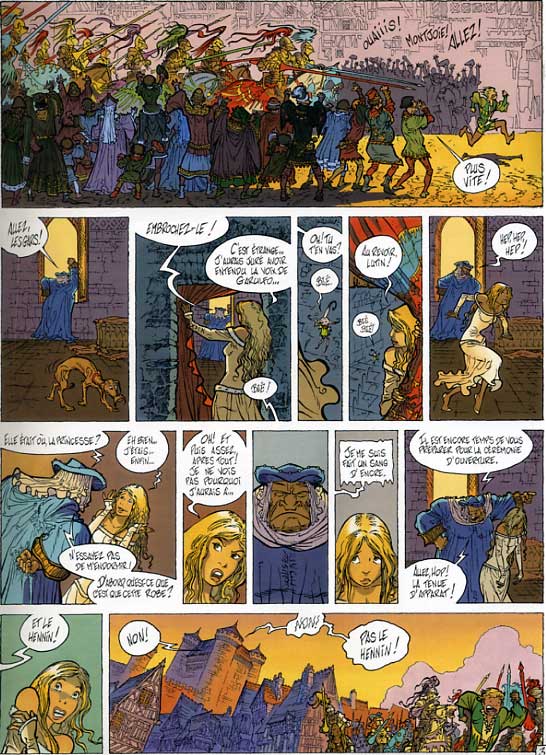

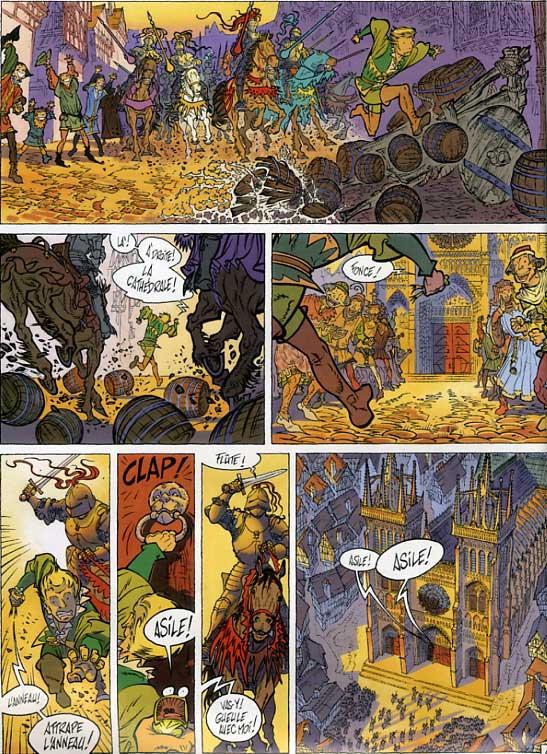

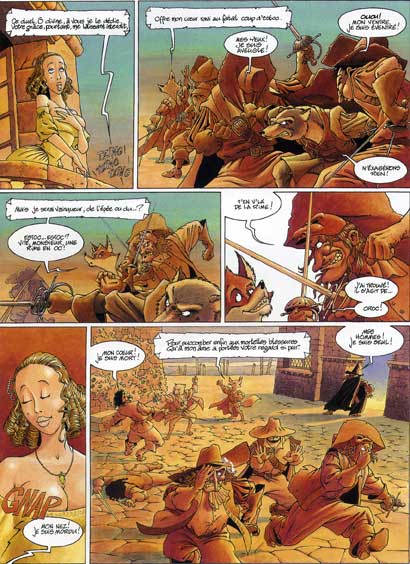

Ayroles, Maïorana, Leprévost, Garulfo, tome 5, Preux et Prouesses, Delcourt, 1999, pages 5 et 6. Le héros s'élance au bas de la planche 2. Sa course s'étend sur la planche 3 et 4. Les deux strips consacrés à la princesse permettent de signifier le temps qui passe pendant sa course.

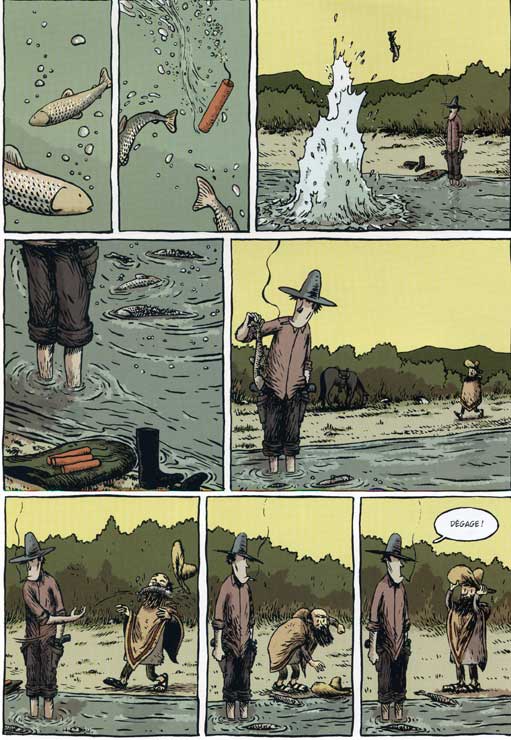

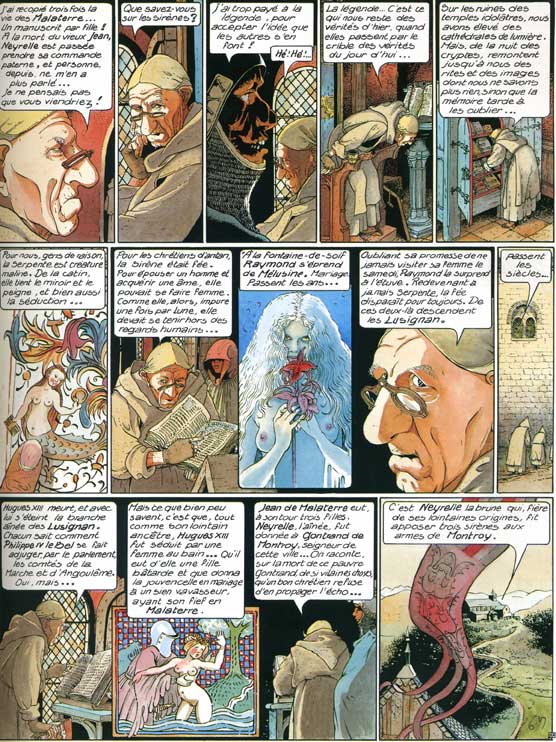

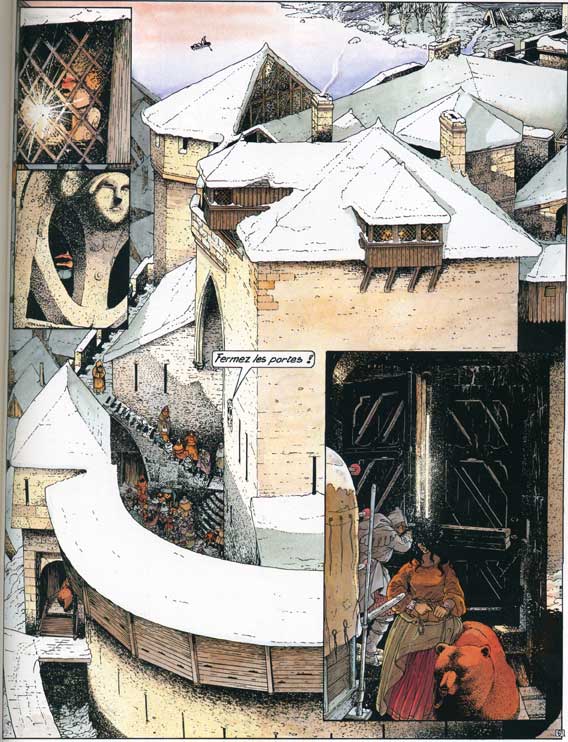

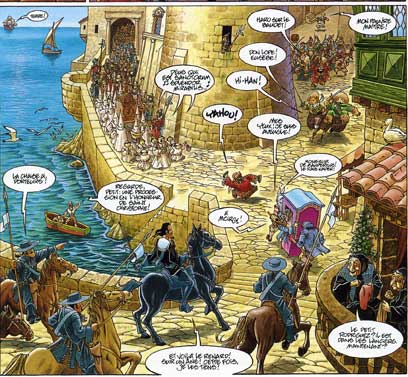

[6] Quelques personnages en train de ramasser un objet au sol. Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvray, Lincoln, tome 1, Paquet, 2002, page 12. Deux exemples de la même action : Lincoln, apprenti cow-boy mal embouché, pêche à la dynamite, on ne voit pas directement le geste de ramasser il suffit d'un plan sur les poissons et d'un plan sur le personnage tenant le poisson pour que l'on comprenne qu'il en a ramassé un. Le petit vieux en costume mexicain est Dieu. Le geste qu'il fait de ramasser son chapeau est décrit en trois cases. Dans le premier cas, ce qui est mis en valeur est la technique de pêche incongrue, le geste de ramasser est implicite. Dans le second cas, le personnage répond à la provocation de Lincoln, la lenteur qu'il met à réagir est rendue visible par la décomposition du geste.

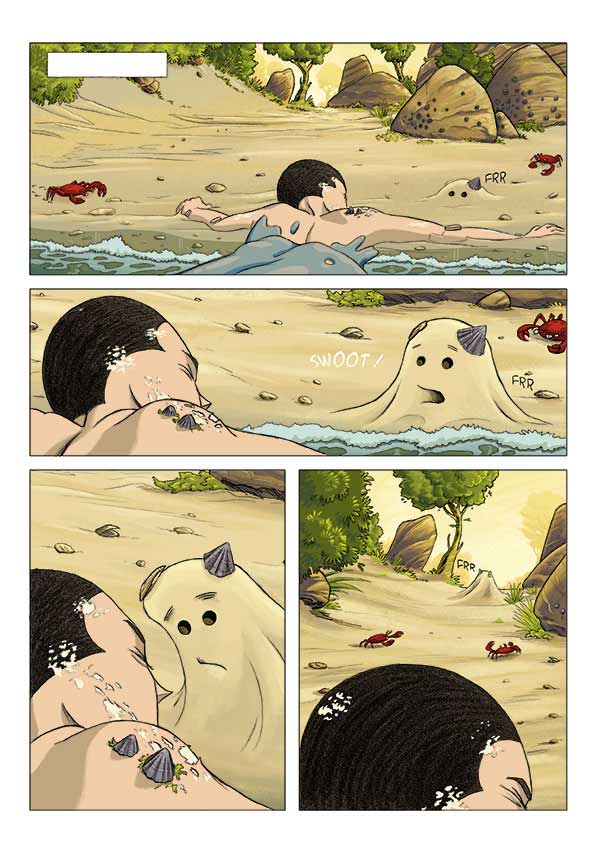

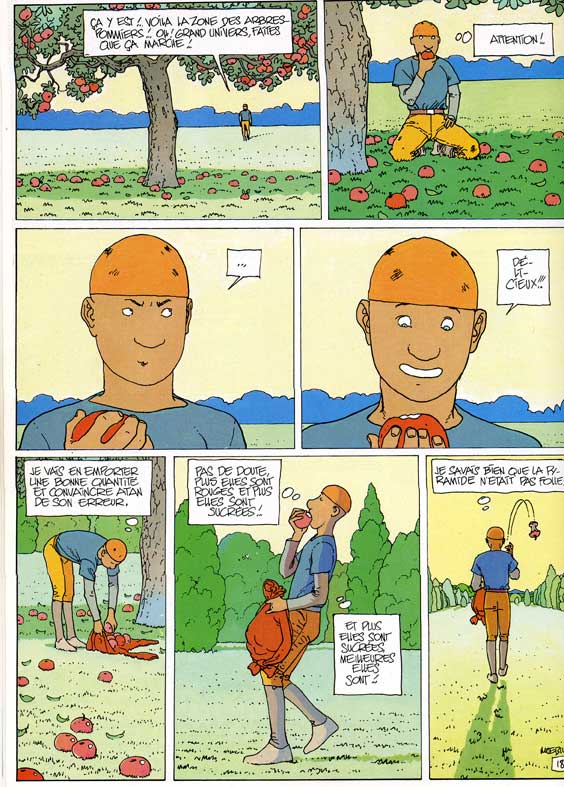

Moebius, Les Jardins d'Edena, Casterman, 1988, page 22. Stel, naufragé sur une planète paradisiaque, teste les fruits pour savoir s'ils sont comestibles. Le premier qu'il ramasse est vite goûté et le dessin ne décrit que la vue et le geste de le manger. Ensuite, on le voit pencher en train de ramasser d'autres pommes. Cette fois, c'est le choix conscient de faire des provisions qui est privilégié.

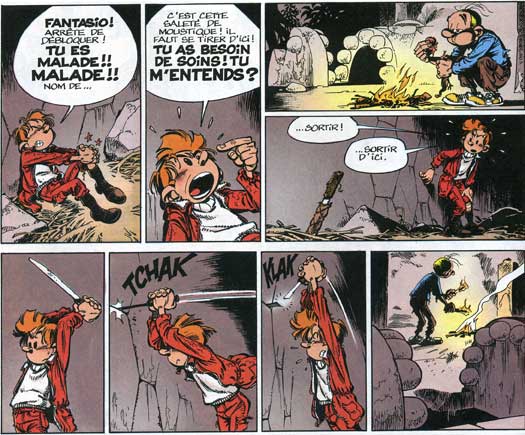

Tome et Janry, Spirou et Fantasio, La Vallée des bannis, Dupuis, 1989, pages 22 et 42. Là encore, deux actions identiques sont traitées différemment : dans le premier exemple, Spirou avise un sabre et est tout de suite mis en scène en train de l'utiliser. L'action de sortir des oubliettes où il est tombé prime. Dans le deuxième cas, Fantasio, rendu fou par une piqûre de moustique, se prépare à assommer son ami, son geste décomposé renvoie à l'importance de la scène, va-t-il tuer ou sauver le compagnon de toutes ses aventures ?

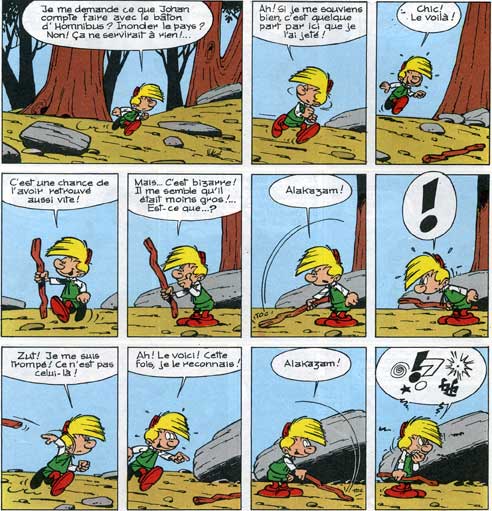

Peyo, Johan et Pirlouit, Le Pays maudit, Dupuis, 1978, page 53. Pirlouit doit retrouver un bâton magique qu'il a égaré. Il fait plusieurs tentatives infructueuses. Ė chaque fois, deux plans se succèdent, l'un qui montre le personnage en train de voir, l'autre qui le montre utilisant le bâton ramassé.

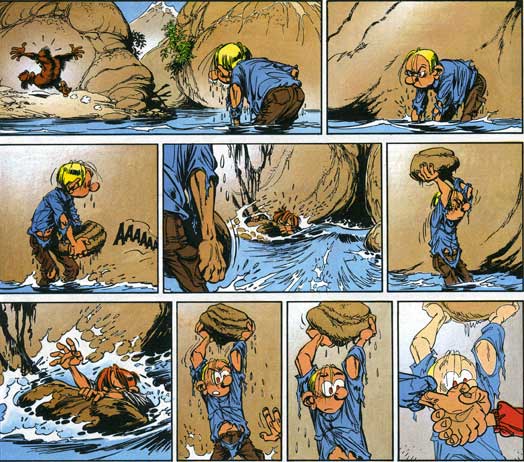

Morvan, Buchet, Sillage 1, Delcourt, 1998, page 6. Les auteurs négligent le geste du ramassage proprement dit mais, par un gros plan, insistent sur l'objet ramassé, un rond de métal manufacturé qui permet de montrer l'entourage technologique qui entoure cette sauvageonne, seule rescapée sur une planète vierge d'une expédition spatiale.

Derib et Job, Yakari, La Rivière de l'oubli, Le Lombard, 2005, pages 6 et 29. Dans cette bande dessinée destinée aux enfants, l'auteur utilise à chaque fois le même procédé pour bien faire comprendre qu'un objet a été pris en main. Un gros plan intermédiaire permet de voir la main se poser sur l'objet.

[7] La dimension spatiale de la bande dessinée et la dimension textuelle. Fred, Philémon. L'Île des brigadiers, Dargaud, 1975, page 2. Dans une même planche, Fred oppose deux modes de lecture : un mode de lecture chronologique dans lequel les cases se succèdent et un mode de lecture spatial dans lequel le regard circule de manière circulaire.

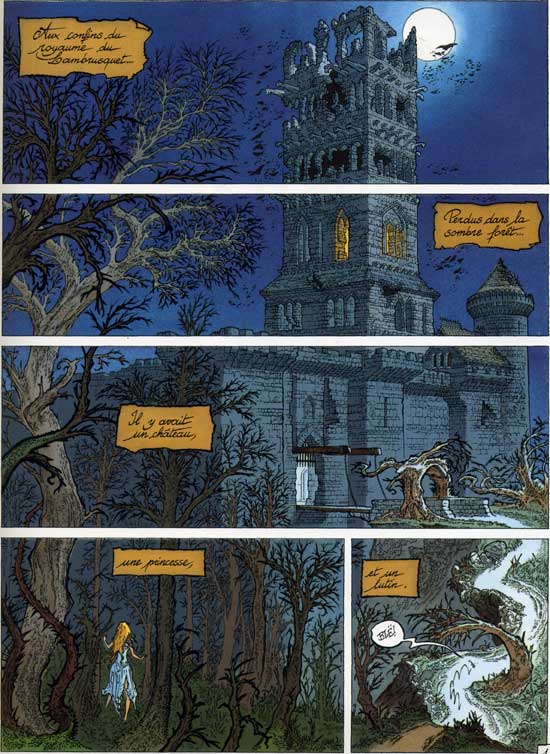

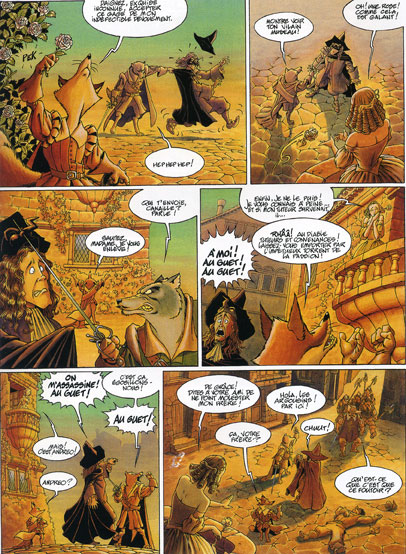

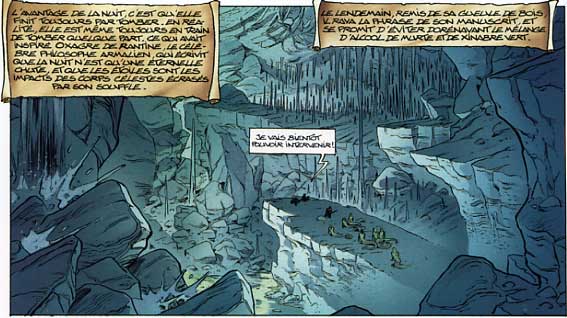

Les auteurs de Garulfo savent concilier aspect visuel et resserrement progressif de la présentation pour faire commencer le récit. Le cheminement de l'œil dans la page donne une impression de zoom avant en même temps que la page se donne à voir comme un ensemble. Ayroles, Maörana, Leprévost, Garulfo, tome 4, Delcourt, 1998, page 1. [8] François Bourgeon, questions de rythme : Le Dernier chant des Malaterre, Casterman, 1990. Page 25 : la suprématie de la lecture

Pages 70 et 73 : un temps de pause pour signifier un basculement du récit. Contre plongée : les personnages attendent qu'on leur ouvre la porte :

Plongée : les personnages sont entrés dans le château qui se refermera sur eux comme un piège :

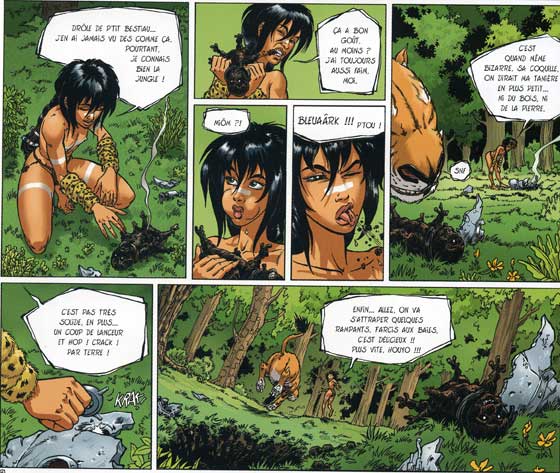

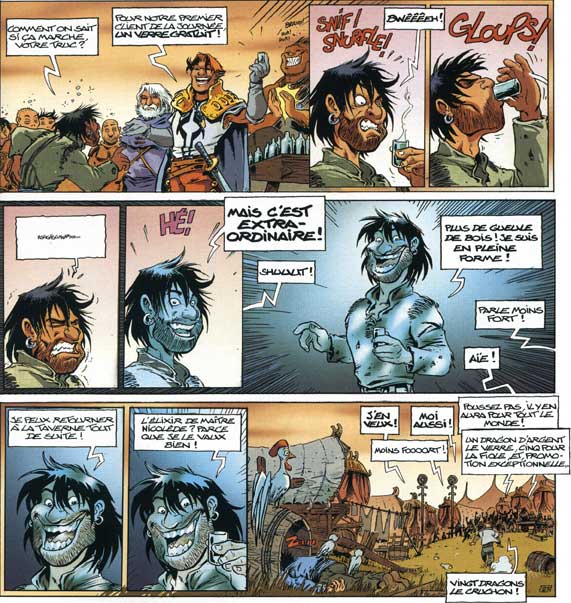

[10] Arleston et Tarquin, Lanfeust de Troy, Les Pétaures se cachent pour mourir, tome 5, Soleil,1999, page 27.

[11] Michel Plessix, Le Vent dans les Saules, tome 1, Delcourt, 1996, page 24.

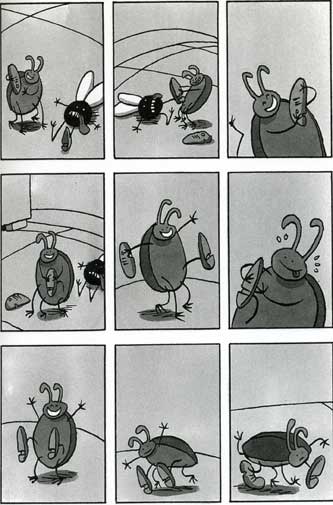

[13] Trondheim, La Mouche, Le Seuil, 1995, page 31. Cet album de 99 pages, est entièrement visuel, il raconte les aventures cosmiques d'une mouche hors de sa poubelle natale. Très drôle, il ne repose cependant que sur une idée très simple, limitée à cette seule dimension.

[14] La série de Cape et de Crocs d'Ayroles et de Masbou, Delcourt, pages 22 et 23, donne des exemples variés des dispositions entre personnages. Les héros sont deux, un renard et un loup, accompagnés par divers acolytes, tous plus farfelus les uns que les autres. Du coup, l'organisation des dialogues est très variée et fait alterner des conversations à deux ou à trois, voire à quatre personnages. Cependant, si on trouve fréquemment deux locuteurs se complétant pour parler au même allocutaire, ou un locuteur parlant à un auditoire composé de plusieurs allocutaires, le plus souvent les conversations regroupent les personnages deux à deux. Inversement, les auteurs débutants des Pèlerins de Phaël ont eu plus de mal à gérer les échanges particuliers au sein d'une conversation générale.

[15] Arleston et Tarquin, op. cit., p. 12. L'encart est complètement gratuit et n'a aucun rapport au récit et à l'image qu'il accompagne. Il pourrait tout à fait appartenir à un autre média. Le récit en images et le récit textuel n'ont qu'un faible lien et progressent dans deux directions séparées. L'un des charmes de cette bande dessinée tient aussi à ce décalage comique.

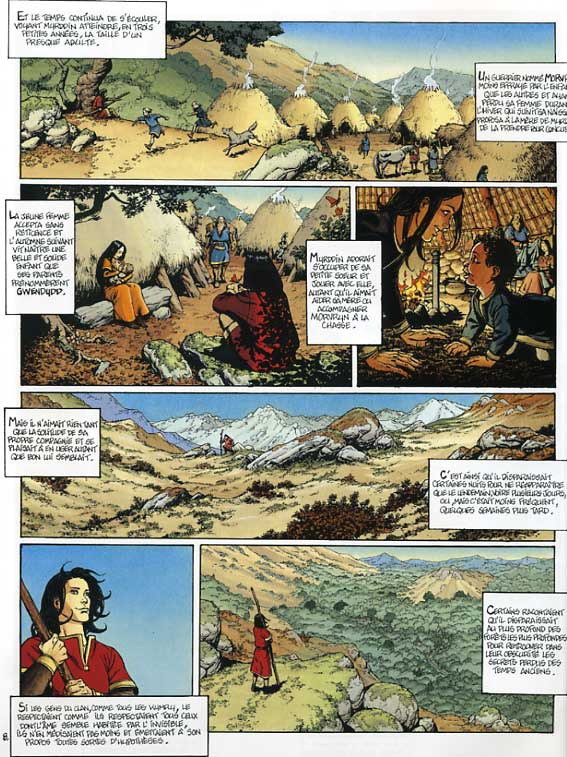

Chauvel, Lereculey, Arthur, tome 1. Myrddin Le Fou, Delcourt, 1999, p. 10. La quantité impressionnante d'informations que les auteurs veulent faire passer dans ces premières pages, les oblige à de nombreux et gros encarts de texte qui résument plusieurs années et exposent les caractéristiques secrètes du personnage. Cependant, ils réduisent l'image à n'en être qu'une illustration assez fade.

[16] Juillard, Le Cahier bleu, Casterman, 1994, page 54.

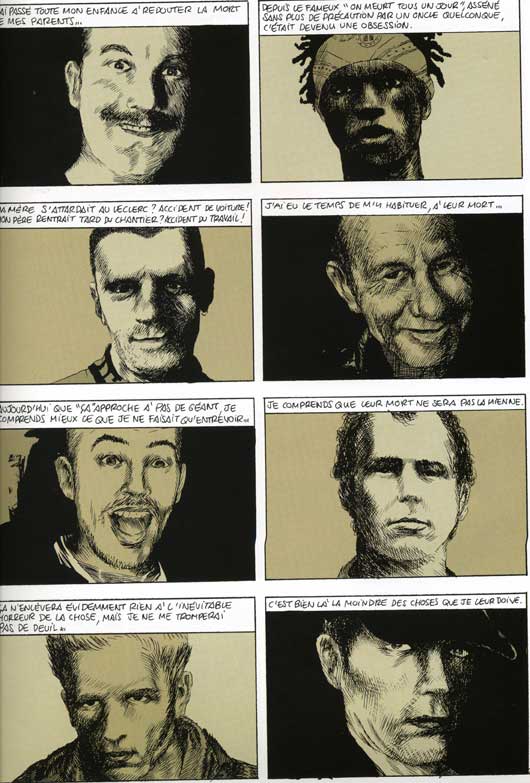

[17] Manu Larcenet, Le Combat ordinaire, les quantités négligeables, Dargaud 2004, pages 30 et 31.

[18] En gros, si l'on compte aussi les comics américains et les mangas japonais, une moyenne de vingt à quarante bandes dessinées sortent chaque semaine ; elles restent environ quinze jours sur les présentoirs des librairies, un mois dans les stocks avant d'être retournées chez les éditeurs. |