Jean-Pierre Montier : Marivaux journaliste : événement, point de vue et opinion publique. Jean-Pierre Montier est Professeur en Littérature et Art à l'Université de Rennes 2 et membre du CELAM (Centre d'études des littératures anciennes et modernes). Il a publié notamment « Arrêt sur image dans La Princesse de Clèves » (Littérature, n° 119, septembre 2000), « Constantin Guys selon Baudelaire : reportage et modernité », in Littérature et Reportage, dir. Myriam Boucharenc et Joëlle Deluche, Presses Universitaires de Limoges, 2001, et un ouvrage : L'Art sans art d'Henri Cartier-Bresson, Flammarion, 1995. Mis en ligne le 14 mai 2006. Marivaux journalisteÉvénement, point de vue et opinion publique« La première chose que font les Anglais dans un endroit où ils s'établissent, c'est un journal, et quand ils ont fait un journal, ils en font deux. […] Aujourd'hui, dans une île déserte, s'il y avait un Anglais, il y aurait un journal. Robinson en serait le rédacteur, et Vendredi l'abonné. » Victor Hugo (reliquat des Travailleurs de la mer)

Le 12 mai 1937, Henri Cartier-Bresson est à Londres en compagnie de Paul Nizan, lequel est en charge de la politique internationale au sein du quotidien communiste Ce Soir, dirigé par leur ami Louis Aragon. Cartier-Bresson assiste au couronnement du roi Georges VI. Ayant formé sa sensibilité au contact des Surréalistes, travaillé avec Jean Renoir durant le Front populaire, le reporter ne donnera pas une vision conventionnelle de l'événement ; en est-ce vraiment un à ses yeux ? Il réalise une série de clichés ayant tous la même caractéristique : être pris à 180° par rapport à ce qui constitue en principe l'objet de l'actualité. Autrement dit, l'on ne voit rien du cortège, des chevaux, du carrosse, des fastes ni évidemment du roi. Seuls figurent les spectateurs. Quelques-uns sont postés sur une borne, s'exhaussent afin de mieux apercevoir, béats, près de trois policemen dont l'un a les yeux exorbités. L'ironie perce.

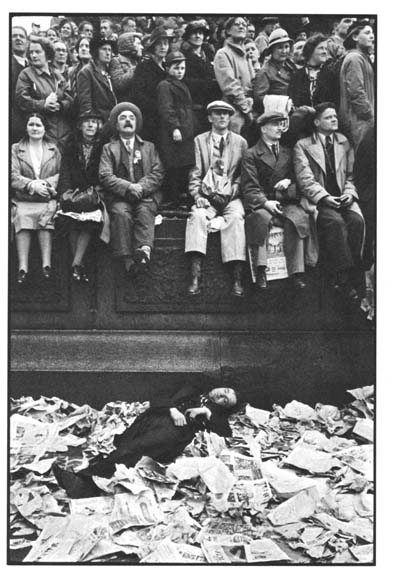

Sur un autre cliché, plus acerbe, plus fort aussi, les spectateurs sont entassés, juchés. C'est à Trafalgar Square. Au pied de quelques jambes ballantes, allongé sur des monceaux de journaux épars sur le sol, gît un homme. Il dort, est malade ou ivre, suppose-t-on. L'image est divisée en deux parties égales : en haut le peuple, comme au balcon d'un théâtre ; en bas, ainsi qu'au parterre, le « clochard », que le spectacle ne dérange ni ne concerne. Ce sont eux le véritable « sujet » du reportage. Ou plus précisément, l'objet de la photo ce sont les sujets du Roi : le rapport de sujétion, qui se manifeste d'un côté par le plaisir pris à voir passer le monarque nouveau, de l'autre par l'indifférence, choisie ou subie, de l'homme étendu. Manière de prendre à contre-pied l'événement, d'en questionner la réalité, mais aussi de railler un édifice social dont la personne du roi serait la clé de voûte. Car quelle corrélation existe-t-il entre le premier et le dernier des hommes ? Le lien entre eux ne repose-t-il que sur une vaste fiction, assurée seulement par la capacité de tous à se laisser fasciner par les pompes de circonstance ? Au centre de l'image, un enfant regarde en direction du photographe : peut-on porter un regard d'enfant, qui ne soit ni neutre ni niais, sur les événements de la vie sociale mis en scène par les hommes ? Tout spectacle politique n'est-il qu'un miroir aux alouettes, ou bien a-t-il une fonction positive, pour la société tout entière ? À quelles conditions ? Ces problèmes, Cartier-Bresson les pose de manière radicale, mais bien auparavant La Boétie écrivait : Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, […] les tableaux et autres telles drogueries, c'était aux peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté, les outils de la tyrannie[1]. Le 22 mars 1722, Marie Anne Victoire, la jeune Infante d'Espagne, arrive à Paris. Le 9 janvier, sur les rives de la Bidassoa, elle avait été présentée au jeune Louis XV, dont le sacre est prévu pour octobre. Un an plus tôt, il avait été conclu que l'alliance entre la France et l'Espagne, mettant fin à la guerre commencée en 1717, serait scellée par une union conjugale. Le futur roi n'a que treize ans, la princesse espagnole en a quatre[2]. Qu'importe la disconvenance des âges ; les princes ne sont pas faits pour avoir une vie privée mais pour marier des dynasties, unir des États. Un mariage est une promesse de paix durable. Les peuples le savent, et les Parisiens se rendent en foule au spectacle de l'arrivée de l'Infante, les rues de Paris étant fastueusement décorées. Dans le Journal historique, Barbier rapporte : Il y a un arc de triomphe à l'endroit de l'ancienne porte Saint-Jacques, au-dessus des Jacobins, avec cette inscription : Felici Adventui Lutetiæ ; un autre attaché au Châtelet avec ces mots : Venit Expectata Dies ; un au bout du pont Notre-Dame, et un dans la rue de la Ferronnerie avec plusieurs inscriptions […]. Ce sont des toiles peintes avec un peu d'or, et cela fait assez bien[3]. Le chroniqueur s'acquitte de sa tâche, donne les détails qui firent cette journée mémorable. Pour cela, l'on orna Paris, l'on utilisa les perspectives et les monuments. Par la suite, l'on diffusa des représentations de l'événement. Une gravure anonyme figura la rencontre entre les deux enfants royaux. Sur une place de Paris, les pavés formant l'avant-scène. Le fond est scandé par les avant-corps d'un bâtiment public, probablement l'hôtel de ville. Deux drapeaux flottent au-dessus d'une troupe de soldats. Fusil à l'épaule, ils évoquent les fastes militaires, la guerre désormais conjurée. Ils tiennent sans doute aussi à distance un peuple qu'on ne voit pas. Plus haut, l'on distingue au balcon décoré d'une maison quelques personnes se pressant pour regarder, unique allusion à des spectateurs extérieurs à l'univers curial, quoique l'on se trouve en pleine ville. Sur la gauche, un cheval blanc, des seigneurs de la cour, un carrosse qui vient sans doute d'amener le roi. Sur la droite, ce sont des femmes, la reine ou une très haute dame et sa suite. Des mantilles couvrent leurs cheveux. Une hallebarde, au-dessus des têtes, rappelle le style de l'équipement militaire espagnol. Un autre carrosse occupe le haut de l'image, derrière les femmes, son cocher un peu avachi paraissant même fatigué du voyage ! Le sens du pittoresque et la couleur locale ne sont pas négligés. Le roi et l'infante sont au centre, bien entendu. Portant les mêmes habits que les adultes, les deux enfants sont des Grands en miniature. Ils tendent les bras l'un vers l'autre, et l'interstice séparant les mains qui vont se toucher symbolise la réconciliation imminente des deux monarchies catholiques[4]. L'acte politique s'assume pleinement dans le décorum et la gestuelle du théâtre, dont les codes servent en retour à reconduire la monarchie et ses rites comme cadre légitime de la vie sociale. Moins de trois semaines après ces solennités, le 10 avril 1722, était approuvée la publication de la cinquième feuille du Spectateur français de Marivaux. De mai 1721 jusqu'en octobre 1724, il publie vingt-cinq « feuilles volantes », selon ses termes, qui sans relever tout à fait du journalisme n'en adoptent pas moins le principe d'une parution (presque) régulière. Marivaux s'inspire d'ailleurs du titre du premier quotidien anglais, le Spectator, fondé par Addison et Steele en 1698. La date de la mise en vente n'est pas connue ; quelques jours plus tard, sans doute. Au prix de six sols, les Parisiens peuvent alors trouver chez quelques libraires, où ils achètent aussi le Mercure (Cavelier, au Palais ; Cavelier fils, rue Saint-Jacques ; Le Breton, rue Guénégaud ; Pissot, quai des Augustins), la relation de l'arrivée de l'Infante. Or, Marivaux y opère, toutes choses égales bien sûr, le même contre-pied qu'en 1937 Cartier-Bresson. Marivaux, dont il est difficile de supposer qu'il ait été inspiré par une idéologie anarchisante, mais dont la réflexion politique est fort loin de se limiter au conservatisme que trop souvent on lui impute. Comment voir en détournant la vue À l'exception des premières lignes, il consacre à ces réjouissances politiques et populaires la totalité de la cinquième feuille, soit une quinzaine de pages imprimées[5]. Pour un auteur qui ne cesse de clamer qu'il n'en est pas un et qu'il ne fait qu'aller par monts et par vaux, au fil d'une plume badine et libertine, Marivaux, on va le voir, se soucie de manier ensemble finesse et géométrie. Il va procéder à une série de contre-champs qui sont autant de dénis de représentation de ce qu'il prétend pourtant donner à voir. Première échappatoire : à la fin de la feuille précédente[6], le rédacteur avait promis de raconter un rêve consacré à l'amour. Il prie son « Ami lecteur » d'accepter qu'il change de sujet, évoquant son humeur (son « libertinage d'idées ») : l'amour peut attendre, place à l'actualité[7] ! Et en effet, les festivités à Paris ont dû impressionner, être l'objet de toutes les conversations : Marivaux n'a aucune peine à justifier qu'il se plie à l'impérieuse nécessité de se raccorder au présent immédiat : Je viens de voir l'entrée de l'Infante. J'ai voulu parcourir les rues pleines de monde, c'est une fête délicieuse pour un misanthrope que le spectacle d'un si grand nombre d'hommes assemblés ; c'est le temps de sa récolte d'idées[8]. D'entrée, exit le spectacle, au profit des « idées », c'est-à-dire d'un tout autre type de représentation. L'objet des délices de son Spectateur n'est pas exactement ce qui attire les badauds. Marivaux, on s'en doute déjà, ne nous décrira rien d'un fait public dont à l'évidence la signification politique et historique même tiennent pourtant au « muthos » plus qu'au « logos » : la solennité de la présentation des enfants doit ancrer dans les mentalités, mieux que la signature d'un traité, le concret de la Paix. La phrase pivot « Je viens de voir l'entrée de l'Infante » introduit le sujet principal, feint de proposer au lecteur de satisfaire son intérêt, joue de la publicité donnée à l'événement. Mais dès l'attente posée, l'horizon visuel du texte bascule diamétralement. Si Marivaux se présente comme « témoin » c'est pour mieux écarter la piste descriptive : l'entrée de l'Infante, ce sont des rues pleines de monde, donc autant de difficultés à percevoir qu'à circuler. Pour voir quoi ? Fort peu de choses en réalité… Il s'agit à la fois d'un problème littéraire et philosophique. Littérairement, c'est la question du descriptif, à propos d'un fait foisonnant et confus. Stendhal le traitera plus tard, dans le célèbre épisode de la bataille de Waterloo « vue » par Fabrice. En ce sens, que le spectateur ne voie rien de l'événement est un trait de réalisme. Philosophiquement, c'est la question de la nature et de la fonction du spectacle qui se posent. Le véritable spectacle, c'est le peuple qui le donne, inconsciemment sans doute, mais cette ignorance même est un trait caractéristique du fonctionnement inaperçu des institutions politiques. On sent poindre Pascal. Si Marivaux ne nie pas l'intérêt du spectacle (qui est « curieux » écrit-il plus loin), son ambition va être d'en penser le fondement, d'en démonter le mécanisme. Pour cela, il va l'envisager du côté de la « pensée de derrière », dégager la « raison des effets », selon le vocabulaire pascalien. Mais seulement le vocabulaire, car, on va le voir, Marivaux n'est pas pascalien jusqu'au bout. N'importe : les véritables acteurs de la constitution du sens politique sont bien dans les rues. C'est ce qui justifie l'adoption de la vue diamétralement opposée à la scène. En effet, si l'acte politique fonctionne pleinement selon les règles du spectacle, s'il y gagne en majesté, alors il conviendra en retour que l'on prenne soin de vérifier comment le public, comme au théâtre au fond, y est aussi maître d'exprimer ses acquiescements ou ses déplaisirs, tout fasciné qu'il soit supposé être… À la suite de ce préambule, succinct mais gros d'enjeux fondamentaux, le texte de la cinquième feuille va se déployer en plusieurs moments enchâssés, qui tous auront pour point commun d'éluder derechef la vision de l'événement pour mieux envisager les conditions éthiques et politiques du spectaculaire. La dimension théâtrale étant le modèle générique qui permettra à Marivaux d'isoler des moments successifs dans la profusion tous azimuts des vues possibles, nous avons choisi de dénommer ces phases « scènes », et de les numéroter de 1 à 4. Scène 1 : Le Savetier grincheux, ou « Il n'y a rien à voir » Le Spectateur est d'abord tiré de ses réflexions par la vue d'un « pauvre savetier » qui travaille dans sa boutique. Quoiqu'il y soit comme aux premières loges de ce théâtre en pleine rue, il demeure indifférent à l'objet des passions de la foule, ostensiblement concentré sur son travail, critiquant la curiosité bruyante et sans motif des badauds. Premier objet d'attention, l'incuriosité : le Spectateur entreprend de « voir de près ce philosophe subalterne et d'examiner quelle forme pouvaient prendre des idées philosophiques dans la tête d'un homme qui raccommode des souliers ». Le voilà chez le savetier, qui lui accorde « asile dans sa boutique contre la foule », et à qui il demande : « Comment ! […] vous travaillez, pendant que vous pouvez voir de si belles choses, mon bon homme ! » Nous sommes en réalité dans une parodie d'une fable de La Fontaine, Le Savetier et le Financier (Fables, Livre VIII, 2). Le fabuliste en avait fait un modèle de la sagesse épicurienne incarnée dans un personnage populaire : d'abord berné par le financier insomniaque qui lui achète contre de l'or son silence (il chantait en travaillant !), le savetier finit par lui rendre sa bourse en échange de sa joie de vivre retrouvée. Le registre parodique est souligné par Marivaux quelques lignes plus loin : après le départ du Spectateur, son savetier lui aussi se met à chanter : La scène a fini par une petite chanson qu'il a entonnée ; ma curiosité satisfaite, je me suis retiré de sa boutique pour aller butiner quelque nouveauté ailleurs. Déjà, chez La Fontaine, le récit comportait une dimension morale et économique : le savetier est l'artisan opposé à l'homme de finances qui prospère sans rien faire, sinon utiliser la capacité de l'argent à fructifier. Le premier ne compte ni ses heures ni son or (qu'il se garde d'amasser : il est dans la subsistance), au contraire du second que la spéculation enrichit immoralement. La nature même de sa richesse fait de lui un oisif, donc un inquiet et un malheureux. Emprunté à l'univers du fabuliste, le savetier de Marivaux va donc fournir le point de vue de ce qu'on pourrait appeler intempestivement « le monde du travail », et justifier implicitement plusieurs questions. Comment est-il concevable de perdre son temps à un tel spectacle ? Quelle valeur sociale peut avoir un événement qui n'est destiné qu'à ceux qui ne travaillent pas, qu'il s'agisse de ceux qui le donnent (à quel prix ?) ou de ceux qui le regardent ? Que cache cette complicité momentanée entre oisifs, qu'ils soient Princes ou bien spectateurs ? En quelle (fausse ?) monnaie ce plaisir se paie-t-il ? Que cet épisode au réalisme problématique serve de prétexte à de telles questions est naturellement contenu dans la parodie même : le lecteur est averti qu'il s'agit moins de rapporter des observations attestées que de se situer dans une sorte de chronique surinvestie de littérature. Si la forme du « reportage » sert de modèle, la pression de l'intertexte littéraire le concurrence, sans toutefois complètement le récuser. Pardi ! m'a-t-il répondu, Monsieur, cela est trop beau pour de petites gens comme nous ; cela ne nous appartient pas de voir ces beautés-là ; cela est bon pour vous autres gens qui avez votre pain cuit, et qui avez le temps de mettre votre journée à rien faire. […] Voilà quatre escabeaux dans ma boutique ; je suis content comme un roi, avec cela et mes savates ; je m'en accommode à merveille, quand je ne m'amuse pas à regarder toutes ces braveries-là ; mais sitôt que je vois tant de beaux équipages et tout ce monde qu'il y a dedans, mes escabeaux et mes savates me fâchent ; je deviens triste ; je n'ai plus de cœur à l'ouvrage. Le premier « point de vue » (paradoxal, puisqu'il s'agit d'un refus de rien voir) recueilli par le Spectateur frappe par sa radicalité. Par-delà le registre supposé bas dans lequel s'exprime le personnage de « brut Socrate » qui amuse son auditeur (« J'interrompis ce discours d'un sourire »), son refus de prendre part au jeu social que constitue le spectacle se justifie par la mise en évidence des conditions économiques qui rendent celui-ci possible. Si le Savetier quitte des yeux son labeur et qu'il se met à considérer l'usage fait des richesses pour des futilités, il perd le plaisir qu'il prend à travailler ! La prospérité et le pouvoir, qui sont fondamentalement le produit du travail et de la vie pratique, dès lors qu'ils s'exhibent comme admirables réifient ceux qui en sont les causes initiales, c'est-à-dire les gens du peuple, dans la double acception économique et juridique du terme. Cette manipulation semble invalider toute fonction positive du spectacle, et paraît anticiper Guy Debord lorsque celui-ci écrit : Le spectacle se représente à la fois comme la société même, comme une partie de la société, et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est expressément le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience ; et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée[9]. Mais, une fois le problème posé dans toute sa force, la finesse de Marivaux va consister à ne pas s'en tenir à cette radicalité première. « Je ne lui ai rien répondu, sinon qu'il avait raison », note le Spectateur. Était-ce inutile d'argumenter avec le « philosophe subalterne » du fait qu'il aurait été inaccessible à la contradiction ? Était-ce qu'il fallait sans répliquer se ranger aux évidences qu'il assenait péremptoirement ? Est-il possible de dialoguer avec le peuple ? Le texte, à ce moment de son développement, laisse ouvert le choix de savoir s'il faut acquiescer aux dires du peuple pour éviter de le braquer, ou bien s'il convient, quelque naïves qu'elles puissent paraître, de supposer des « opinions du peuple saines », qu'il faudra aller trouver à un autre niveau d'analyse. Alors se présentera, comme on verra plus loin, la question : de quoi est faite l'opinion publique, si elle n'est ni l'addition de celle des individus, y compris les plus « bruts », ni leur constitution par un point de vue éclairé qui subsumerait leurs différences et leur multiplicité ? En attendant, son Spectateur va continuer de butiner… Remarquons cependant, et sans que l'on puisse affirmer que Marivaux se parodie aussi lui-même, que son savetier est aussi un avatar du personnage d'Arlequin, du moins celui de la pièce qu'il fera représenter un an plus tard, en avril 1723 La Double Inconstance. Arlequin y répond à Trivelin : « Alerte, alerte, paresseux, laissez vos chevaux à tant d'honnêtes laboureurs qui n'en ont point, cela nous fera du pain ; vous marcherez et vous n'aurez pas les gouttes » (I, 4). Au grand dam de Trivelin, qui est le serviteur servile, Arlequin, aussi libre et brut que le Savetier, critique les faux-semblants du pouvoir et ne se soucie « ni d'honneurs, ni de richesses, ni de belles maisons, ni de magnificence, ni de crédit, ni d'équipages ». Cet Arlequin, au costume bigarré, qui, devant les serviteurs oisifs de la cour, se demande « à quoi servent ces grands drôles bariolés qui nous accompagnent partout » (I, 9) et qui, selon Silvia, « n'est pas plus gros monsieur que je suis grosse dame » (I, 1), présente des similitudes frappantes avec le savetier de la cinquième feuille, lequel serait en somme un mixte de personnage de fable et d'Arlequin transposé à la ville. Ils ont en commun le parler cru, les mots qui frappent par leur justesse, la lucidité à l'épreuve des artifices que les grands placent devant les yeux des humbles pour les fasciner. Plus fort que cet Arlequin qui, en 1720, était finalement « poli par l'amour », celui de La Double Inconstance, contemporain du Savetier, est apte à tenir tête au Prince même : Eh ! Monseigneur, ne vous fiez pas à ces gens qui vous disent que vous avez raison avec moi, car ils vous trompent. […] Sans ces gens-là, vous ne me chercheriez point chicane, vous ne diriez pas que je vous manque de respect parce que je vous représente mon bon droit : allez, vous êtes mon prince et je vous aime bien ; mais je suis votre sujet, et cela mérite quelque chose. (III, 5) Dans cette scène d'une violence contenue, les raisons exposées par Arlequin — auquel le Prince ne peut répondre que : « Va, tu me désespères ! » — sont indiscutablement légitimes. Au sens juridique : il en appelle au droit fondamental du royaume. Peu auparavant, lors d'un face-à-face burlesque avec le Seigneur (figure lui aussi de la servilité, celle des Grands, dont Saint-Simon sut dire aussi qu'ils pouvaient être moins que valets), Arlequin rappelait déjà au respect de l'impératif fondateur selon lequel « Noblesse oblige ». Au Seigneur qui prétendait acheter sa complaisance en lui offrant des lettres de noblesse, Arlequin rétorque : « Ma noblesse n'oblige-t-elle à rien ? car il faut faire son devoir dans une charge. » (III, 4) Obligation ; devoir : la suite du texte de Marivaux va précisément se porter en quête de ce que sont les devoirs qui justifient la mise en spectacle du pouvoir. Comment s'exercent-ils, à quels impératifs le Prince doit-il se plier pour que le peuple ne soit pas la dupe mais l'acteur du jeu politique ? Nous retrouverons dans la scène 3 des échos de ces questions, adressées directement au Roi. Bien plus profond que Debord, qui ne voit dans le spectacle qu'un mécanisme unidirectionnel, manichéen, Marivaux va peu à peu poser les termes d'une économie du spectaculaire, penser ce qu'est un point de vue légitime, exposer les termes d'un jeu de rôles entre prince et sujets, base effective du commerce entre les hommes. Scène 2 : Le peuple esbaudi ou l'empire de l'imaginaire Pourtant, rien n'est gagné d'avance ! Lorsque le Spectateur a quitté la boutique du Savetier, il retrouve la foule, le peuple, admiratif et épaté, descendu dans la rue. Je me suis amusé quelque temps de la populace qui se renversait la tête pour considérer les arcs de triomphe ; et dans sa façon de voir, j'ai cru démêler que l'admiration du peuple pour une belle chose ne vient pas précisément de ce qu'elle est belle, mais bien des événements plus ou moins importants qui font qu'elle est exposée là, et qui la vantent à son imagination. Posons d'abord que le terme « populace », évidemment péjoratif, n'est pas nécessairement contradictoire avec l'idée développée plus loin d'un peuple qui pense et produit des opinions valables[10]. Marivaux n'est pas méprisant. Il est à la recherche d'hommes élémentaires, aptes à lui fournir le modèle servant à penser le phénomène auquel il s'intéresse : comment fonctionne l'imagination, que valent les appréciations qu'elle engendre ? Percevoir, c'est imaginer et penser, former une perception qui va convoquer un jugement de type esthétique et politique, car il n'y a pas si loin d'un spectacle donné dans l'enceinte d'un théâtre à l'entrée solennelle d'un monarque dans une ville, comme il s'en pratiquait couramment depuis le Moyen-Âge. La populace n'est jamais qu'un parterre (et Molière n'avait-il pas fait l'éloge du parterre ?), au jugement duquel, quoi que puissent en penser les tenants du mépris, l'observateur politique aussi bien que l'homme de théâtre se doivent de se régler. L'un et l'autre savent que si les villes ont des portes, des perspectives, des statues et des arcs, c'est qu'elles sont des scènes de la sociabilité, un théâtre de la vie en commun. Or, l'usage de l'imagination en effet y pose débat. Tout ce passage, s'il se donne encore comme un reportage, ou une « chose vue », pour employer un terme un peu moins anachronique, va de nouveau être une plongée dans la littérature morale, sous l'égide non plus de La Fontaine, mais encore de Pascal. Lecteur passionné, fervent admirateur de Pascal[11], Marivaux initie un mouvement dialectique fondé tout entier sur la transposition des divers niveaux d'interprétation tels qu'ils sont implicitement posés dans les Pensées. Le savetier grincheux et pourfendeur du spectacle n'était jamais qu'un demi habile : il faut considérer le comportement du peuple, dénommé dans un premier temps « populace », pour comprendre ce qu'il en est au juste de la « raison des effets ». Et de cette véritable « méditation pascalienne[12] » pratiquée sur le vif de l'événement, émergera la question cruciale : le peuple est-il vraiment dupe ? S'il accepte de l'être, est-ce pour autant qu'il suspend son jugement de manière définitive ? Dans cette seconde « scène » de la Feuille V, en dépit de l'apparente incohérence, en réalité tout se tient grâce à la métaphore filée du tableau, celui-là même d'ailleurs que Marivaux va constamment se refuser à donner ! Si voir est un acte d'intellection, alors qu'est-ce qui s'y donne à entendre ? C'est pourquoi le Spectateur témoigne de ce qu'il écoute le peuple dire, et qui explicite presque phénoménologiquement ce qu'il voit : J'entendais dire de tous côtés : Oh ! que cela est beau ! Et moi qui allais au principe de cette exclamation dans l'esprit du peuple, je la mettais en forme ; et voici l'espèce d'argument qu'elle me rendait : Hé ! vois-tu tout ce monde ? c'est que l'Infante arrive. Tout ce que nous voyons là est fait pour elle ; regardons bien, car assurément cela doit être beau. Oh ! que cela est beau ! Il y a là, « tout mêlé entre les mots », comme dirait Proust, tout le mécanisme d'auto persuasion des spectateurs, contenu dans les figures de duplication et d'ellipse, faisant passer de la probabilité à la ferme conviction : cela doit être beau, donc j'admire ! Cette sorte de cogito de la dupe apparente souligne évidemment les prodiges de l'imagination. Marivaux expose les pensées du peuple, les « développe » (le terme sera plus loin), va des « principes » à la « forme », comme Pascal aussi s'attachait à manifester la logique inaperçue et subreptice des comportements. L'entrée en posture d'admiration est mécanique : l'interrogation rhétorique « vois-tu ce monde ? » fait fonction de stimulus, l'appel à la curiosité soulignant le côté « pavlovien » des badauds. De quoi il résulte un mixte de voyeurisme, de comportement de moutons de Panurge, de jouissance à se saisir de ce qui paraît donné « gratis », de connivence fantasmée avec l'Infante en l'honneur de qui est donnée la fête, l'ensemble aboutissant à cette tautologie : le peuple admire… par admiration. Comme au théâtre, le peuple jouit non du fait de ce qu'il y aurait de réellement admirable mais à cause de la machinerie à produire de l'imaginaire sur lequel repose cet événement, qui n'en est un que pour celui qui est en quête d'idées, le Spectateur. Pourtant, il y a plus de tendresse que d'ironie dans l'assimilation entre les deux machines spectaculaires, celles des gens de théâtre et celle des politiques, et le personnage de Marivaux comprend les spectateurs plus qu'il ne les condamne : « Il est certain que ces arcs de triomphe étaient curieux, et que c'était une décoration qui avait beaucoup de dignité […] », concède-t-il. Avant d'effectuer un autre saut, de procéder à un nouvel éloignement du point de vue : […] mais, en développant l'esprit de cette populace, je voyais de pauvres enseignes de cabaret à qui, peut-être, il ne manque pour être converties en chefs-d'œuvre, que d'être exposées dans une aventure de conséquence. Tableaux de Raphaël ! disais-je encore en moi-même, si vous étiez à la place de ces mêmes enseignes, j'aurais grande peur que vos curieux ne vous prissent pour ce que vous paraîtriez. Je veux mourir si en vous voyant ils s'avisaient de vous deviner là. Pourquoi cet apparent coq-à-l'âne ? Pourquoi évoquer des enseignes de cabaret, puis la peinture de Raphaël ? Marivaux est encore dans le double registre. Il est censé décrire le peuple et la rue, et il s'y trouve probablement des enseignes de boutiques. C'est la dimension référentielle, à laquelle il tient, à juste titre, pour la valeur de sa démonstration. Mais l'autre registre est de l'ordre de l'intertexte pascalien sous-jacent, qu'il faut ici rapidement décliner[13]. « L'empire fondé sur l'opinion et l'imagination règne quelque temps, et cet empire est doux et volontaire » (fragment 546) : cette idée selon laquelle la société des hommes repose sur un imaginaire impérieux plus suave que n'est la force, mais à l'usage fort ambigu, est capitale dans toute cette feuille. Il faudrait aussi mentionner le célèbre fragment 78, sur l'imagination qui « donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux grands », et qui « dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde ». Dans ce même fragment se trouve l'histoire du prédicateur mal rasé par son barbier, laquelle engendrera dans notre feuille du Spectateur, deux paragraphes plus loin, l'apparente digression opposant un premier homme « plein d'esprit et de talent », mais invisible tel un fantôme, à un second homme, mis en valeur, lui, grâce au tableau d'un « barbouilleur » : C'est un personnage inutile, confondu dans la foule, que nous méprisons ; il n'a ni biens, ni rang, ni crédit ; voilà le fantôme qui nous frappe à la place de l'homme que nous n'apercevons pas ; voilà le masque qui nous cache son visage ; enfin voilà le tableau, tout beau qu'il est, enseigne de cabaret pour toujours. Tel au contraire est un tableau de barbouilleur ; et je le vois entouré de curieux qui lui trouvent un vrai mérite qu'il n'a point. Est-il pesant ? parle-t-il peu ? Ils me disent que c'est un homme froid mais plein de jugement et de réflexion. Parle-t-il beaucoup ? qu'il est agréable et vif ! Mieux vaut donc un imbécile rendu séduisant par un peintre médiocre qu'un sage que rien ne signale à l'attention de la foule. Inversement : « Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit » (fragment 339). Telle est la justification du fait que Marivaux se dispense obstinément de l'ekphrasis que son sujet aurait dû impliquer : s'il ne donne au lecteur rien à voir, c'est que les idées à glaner ne sont pas de l'ordre du visible. Mais alors, pourquoi ne pas se contenter de la posture du moraliste classique ? Pourquoi se faire spectateur, aller voir le peuple, dans la rue, si c'est pour en repartir tout dépité quant aux hommes ? Il y a deux réponses à ces questions. Souvenons-nous tout d'abord que chez Pascal cette critique de l'imagination est largement reprise de Montaigne, et donc ne représente que le niveau de lecture des sceptiques (fragment 124 : « Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi habiles les méprisent, etc. »). Ce serait une erreur que de croire que Marivaux déprécie les Grands ou le spectacle donné au peuple (même désigné comme « populace ») alors qu'il n'est question que d'illustrer les prodiges dont l'imagination est capable et d'en interroger le sens profond. Rappelons que (fragment 134) le peuple a les opinions très saines d'avoir choisi le tumulte, le jeu, le divertissement… mais par une raison qu'il ne pénètre pas. À un degré de discernement supérieur, l'on peut dire que si les être humains sont fascinés par l'imagination qui les divertit, du moins le sage peut-il jouir de l'observation des signes comportementaux que les hommes produisent et grâce auxquels ils règlent sans même en avoir conscience leur vie sociale. D'où la nécessité de se doter d'une sémiotique, d'un outil, même élémentaire, permettant de distinguer les signes, et de penser leurs fonctions. Cette sémiotique, c'est l'image de l'enseigne qui l'incarne et l'exemplifie dans le discours du Spectateur. Elle vient encore de Pascal (fragment 486) : On ne passe point dans le monde pour se connaître en vers si l'on n'a mis l'enseigne de poète, de mathématicien, etc. Mais les gens universels ne veulent point d'enseigne, et ne mettent guère de différence entre le métier de poète et celui de brodeur. L'enseigne des rues est

bien sémaphore, porte-signes, ce par quoi l'on se signale, et se signaler c'est

exister à la vue et l'attention des hommes, lesquels ne connaissent d'ailleurs

du juste, du vrai et de tout le reste que des signes. Dont s'empressent de se

parer le Juge, le Médecin, le Roi même, qui « sans divertissement est un

homme plein de misère » (fragment 169). Le Roi auquel les courtisans

apprennent à jouer et danser afin qu'il ne ressente pas le vide qui l'entoure

et le constitue… Et de la même manière que Pascal légitimait ironiquement le

rôle de l'homme de cour, toute la fin de cette partie va consister pour le

Spectateur de Marivaux à justifier l'attitude des flatteurs eux-mêmes,

puisqu'ils sont en cela de vraies dupes, de vrais innocents, dont l'esprit est, pour ainsi dire, aux gages de l'intérêt. C'est ce misérable intérêt qui a joué ce tour de souplesse à leur jugement, et qui leur a fait accroire qu'un grand équipage, un grand nombre de valets, une bonne table sont de l'esprit, de la pénétration, et de vivacité et de bons mots[14]. Tant dans le spectacle de la vanité qu'en constatant la vanité du spectacle, il y a malgré tout de quoi admirer et se réjouir, fût-ce seulement d'observer ce mécanisme dénommé par Marivaux « tour de souplesse » ! Pour être signalé aux yeux des

hommes, il faut donc un cadre. N'est visible que ce qui est sélectivement

désigné aux yeux, à tel point que souvent la valeur de l'objet vu est déduite

de celle du cadre qui en permet la vision. « C'est l'enseigne qui fait la

chalandise », écrivait aussi La Fontaine. C'est pourquoi, en poussant le

raisonnement à la limite (ou en direction de l'infini, pour reprendre un terme

pascalien), une enseigne de cabaret vaut absolument une peinture de Raphaël, dans l'ordre esthétique, et

pourquoi, dans l'ordre éthique « nous sommes tous des tableaux les uns

pour les autres ». Tel est ce par quoi conclut provisoirement le

Spectateur. Chez Pascal également, les niveaux éthique, politique et esthétique étaient étroitement combinés (fragment 78 : « la vénération aux personnes, aux ouvrages… l'imagination fait la beauté, la justice »). Il en va de même dans le texte de Marivaux, ce qui lève la difficulté que nous avions à comprendre comment il peut associer — de façon si incongrue pour nous — l'enseigne peinte de la rue avec le tableau de Raphaël. D'où la nécessité de passer, dans la scène suivante, du grand peintre au tableau du Grand par excellence, le Roi. Ce sera la troisième scène. Et ce sera la deuxième réponse à la question qui se posait plus haut. Car Marivaux peut-il se contenter de proposer un point de vue relativiste, et finalement amer, sur le discernement dont est capable le peuple spectateur, donc sur la valeur intrinsèque du spectacle, qu'il soit politique ou théâtral ? N'y a-t-il pas au contraire, dans la composition scripturaire qu'il a suivie, et que l'on pourrait dénommer un recul progressif du point de vision, l'indice qu'il convient de rechercher aux phénomènes décrits une motivation ultime, grâce à une forme de « pensée de derrière » ? S'il suit effectivement une problématique toute pascalienne, dans l'étagement qu'il pose entre les niveaux d'interprétation, Marivaux ne sera pas pascalien jusqu'au sens du tragique… Scène 3 : L'apparition du Roi, éludée sitôt que mentionnée Jusqu'à présent, le Spectateur donnait essentiellement ses propres méditations, et rien de l'objet spectaculaire. Avec « c'était là à peu près les idées qui me venaient successivement dans la tête, quand le roi a passé » l'on s'attend à ce qu'enfin vienne le tableau vivant, l'apparition attendue. Marivaux poursuit : Le peuple, à son ordinaire, a crié Vive le roi. J'ai trouvé ses acclamations attendrissantes. C'était plus qu'un roi, plus qu'un maître qui paraissait. Ce peuple, dans ses transports, semblait revêtir ce jeune prince de titres moins superbes, mais plus aimables, plus touchants, et peut-être plus augustes : c'était le bienfaiteur, l'ami de chaque homme de la nation ; c'était le protecteur, l'espérance, l'amour et les délices du peuple que l'on voyait passer. Il n'est plus question de « populace » mais bien du « peuple », compris comme constituant essentiel de la « nation ». Marivaux place en exergue des termes dont il n'ignore rien de la valeur tant dans la tradition théâtrale qu'en philosophie politique : « superbe », « auguste » renvoient à la représentation cornélienne de la fonction royale, et par-delà aux réflexions notamment d'un Jean Bodin sur la souveraineté dans ses rapports avec la constitution d'une nation. Mais il tempère ce vocabulaire lourdement chargé de l'isotopie de la puissance par un autre registre, celui de l'affection amoureuse : « aimables », « touchants », « ami », « amour », « délices ». Manière de décentrer la définition de la souveraineté en même temps qu'il vient de déporter l'attention du lecteur : car, du roi, toujours rien, ou plutôt il apparaît dissous dans ces métaphores allant croissant en abstraction : « c'était le protecteur, l'espérance, l'amour et les délices du peuple que l'on voyait passer. » Au tableau du jeune Roi, Marivaux substitue donc le défilé allégorique des qualités que l'on attend désormais d'un roi. C'est encore le peuple qui intéresse le Spectateur, lequel s'attendrit à la vue des vivats quand on se serait attendu à ce qu'il fît preuve de dédain : loin d'être passif en effet, ce peuple « semblait revêtir » la figure du roi des qualités dont il attend que ce dernier fasse preuve, et en ce sens ses acclamations révèlent non une duperie mais bien la conscience qu'elles signent une forme de contrat. Alors, s'interposant brutalement entre peuple et prince, le Spectateur enchaîne sur un morceau d'éloquence commençant par cette apostrophe : Rois, princes de la terre ! ce n'est ni la garde qui vous environne, ni cette foule d'hommes soumis qui composent votre cour, ni vos richesses, ni votre vaste puissance, qui feraient mon envie. Ceux qui, parmi vous, ne sont sensibles qu'à ces avantages sont simplement des hommes riches, redoutables, puissants, et ne sont pas rois. Bien entendu, le Spectateur ne prend la parole que fictivement, et l'on croit percevoir un net décalage avec la norme supposée de la relation d'un événement, avec le modèle « journalistique » que Marivaux semblait suivre. Pour autant, apostropher le prince, n'est-ce pas relayer le sentiment populaire, servir d'interface entre le monarque et cette entité que les Lumières nommeront bientôt le « vrai souverain » ? C'est là l'un des aspects du fait journalistique ; mais plus profondément Marivaux se situe aussi dans une logique déjà ancienne de la relation directe entre prince et peuple. Comme c'était le cas plus haut avec la référence implicite à La Fontaine, le long paragraphe qui suit est inspiré d'une topique littéraire, celle de l'adresse au Roi, telle qu'elle pouvait se pratiquer dans les cérémonies des entrées royales. Guenée et Lehoux en soulignent parfaitement les dimensions spécifiques. « Une entrée, comparée à un sacre ou un enterrement, est une bien modeste chose. Mais un roi, au cours de son règne, a fait des dizaines d'entrées, qui ont sans doute au total, mieux que son sacre, assuré son trône[15]. » L'enjeu est donc bien de renouer le pacte de souveraineté. Il faut donc y impliquer le peuple, comme spectateur et acteur à la fois : Dans une entrée […], on tient certes compte de la volonté royale et de la tradition, mais ce sont les bourgeois de la bonne ville qui l'organisent ; ce sont eux, leurs femmes et leurs enfants qui en sont les acteurs. Une entrée est donc, mieux qu'un sacre, l'occasion d'un dialogue entre un roi plus proche et des sujets moins passifs[16]. Certes, ce n'est pas le jeune Louis XV qui entre dans sa bonne ville de Paris, c'est l'Infante qui l'y retrouve, mais, par sa personne, ce sont bien la paix retrouvée, les puissances réconciliées et la fécondité de la lignée projetée, dont il s'agit de pénétrer les cœurs et les esprits. Le Spectateur, donnant cette adresse au roi, obéit en réalité au jeu d'un rituel alliant « spectacle pittoresque et solennités grandioses[17] », au cours duquel voir le roi, être proche de lui, lui parler même, importent au moins autant que, pour le peuple, de se percevoir comme constituant une entité unanimement aimante et aimée. Et l'on est bien dans la même logique que celle des cérémonies d'entrées, au cours desquelles le roi était amené à renouveler solennellement les privilèges de telle ou telle corporation, ou bien à proférer tel serment de fidélité et continuité, donc à entendre les exigences de son peuple. Alors, le Spectateur poursuit : Rois ! Qu'est-ce donc que votre condition a de flatteur ? Quel est celui qui règne ? Quel est le prince qui jouit des vrais biens attachés au trône ? C'est celui qui sait faire un généreux usage de la crainte et du respect que la majesté de son rang inspire ; cette crainte et ce respect sont les moindres de ses droits, ou plutôt ils ne font que lui préparer ses véritables droits. Craint, il n'est encore que le maître ; aimé, le voilà roi. Si l'admonestation initiale, rappelant que le vrai roi n'est pas sur terre et que les princes ne règnent que par sa délégation, n'est pas originale, en revanche à la fin de ce passage Marivaux se démarque nettement de Pascal, pose sa propre philosophie politique. Pascal affirmait que les magistrats et les médecins ont besoin de se déguiser, avec un « appareil auguste », et non point les rois (car ils ont les hallebardes, la force). Dans le roi, ce qui inspire le respect, c'est l'expression de la terreur (voir les fragments 59 et 60 : « La puissance des rois est fondée sur la raison et sur la folie des peuples, et bien plus sur la folie »). Marivaux en revanche gomme toute mention de la puissance (pourtant elle aussi spectaculaire, et d'ailleurs présente dans la gravure anonyme), à moins que justement il ne conteste sur ce point son maître à penser. Marivaux élimine les composantes tragiques de terreur et de folie du peuple, en centrant sa réflexion sur l'amour exclusivement, et ce dans un vocabulaire rappelant celui de ses propres comédies, et en donnant aux princes une leçon de politique reposant sur une sorte de « bon usage » de l'amour populaire : Et comment l'aime-t-on ? Comptez tous les sentiments de vénération, d'estime, d'admiration ; tous les mouvements de tendresse, de dévouement, de confiance, dont l'homme est capable : voilà de quoi se compose l'amour qu'on a pour un maître dans qui l'on est charmé de trouver un roi ; enfin, voilà les trésors du rang suprême. Un accueil obligeant, un sentiment de bonté, un sourire, un geste, une parole ; princes ! ce sont là pour vous les clés de ces trésors. Dans son troisième Discours sur la condition des grands, Pascal distinguait le roi par charité du roi par concupiscence, Dieu seul incarnant le premier, tous les autres rois terrestres ne faisant qu'administrer la concupiscence (y compris l'amour, évidemment) de leurs sujets[18]. Le dialogue sous-jacent que, depuis le début de cette feuille, Marivaux a entretenu avec Pascal, l'a conduit à inverser la perspective janséniste. Rappelons-en les étapes. Faut-il assister à ce genre de cérémonie ? Le savetier d'abord nous en dissuade. Il suffit de parcourir les rues pour voir le peuple, ébahi devant les pompes comme face à un tableau illusionniste, sous l'emprise de l'imagination. Or, « quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux » (fragment 74). Pour un pascalien de stricte obédience, une enseigne vaudrait effectivement un Raphaël, prouvant les pouvoirs littéralement « fous » de l'imaginaire, lequel en retour nous tend l'image de notre vanité. Déjà, Marivaux est moins relativiste que Pascal : en admettant qu'un tableau ne vaudrait que par le cadre qui le signale à notre estime, il pousse l'exemple à la limite (suivant Pascal encore en cette démarche même) en prenant ceux de Raphaël, qui sont finalement bel et bien distincts, pour le Spectateur, des « pauvres enseignes de cabaret », pour lesquelles il ne dissimule pas non plus une certaine tendresse. Car les déprécier, ce serait aussi mépriser ces hommes sans distinction, ceux qui sont comme des tableaux envers lesquels notre jugement varie du pour au contre selon le type d'espace social qu'ils occupent, par lequel ils se signalent. Quand Pascal voyait dans la sémiotique sociale la manifestation du vide intrinsèque de la vie en commun, Marivaux au contraire va s'en emparer pour la valoriser. Savoir lire et former incessamment des signes, quelle plus belle preuve de l'intelligence et de l'inventivité sociale dont font preuve les hommes ? Renversant les conclusions de la dialectique du divertissement, qui fait du peuple une dupe éternelle et de son souverain un être « plein de misère », il s'adresse alors au roi. Certes, le roi, loin de se trouver au-dessus du lot des hommes, pourrait n'incarner qu'un être factice, ne donner qu'une image ironique de la vacuité commune ; le rituel de la présentation solennelle pourrait fonctionner à vide. L'emprunt de la topique de l'entrée royale permet au Spectateur de lancer son adresse à valeur éminemment phatique, de convoquer en somme le « corps du roi », présent (occasion rare) au milieu de son peuple. Et tandis que Pascal avait finalement dissout le lien politique, au contraire Marivaux en restaure fermement la nécessité, convoquant, sur la même scène, le peuple acteur et le roi spectaculaire. Entre eux, il faut inventer un rapport d'échange, une monnaie symbolique pour sortir du cercle de la fascination stérile. Cette monnaie, ce sera l'amour. Car être aimé, pour un Prince, cela crée des obligations. Il s'agit pour le roi d'apprendre à ne pas méconnaître les devoirs que lui impose l'expression des sentiments hyperboliques que le peuple projette en lui. De le payer en retour dans la seule monnaie qui vaille entre les hommes, l'amour. Le travail du prince, le seul sans doute, mais le plus difficile qui soit, est de savoir mériter d'être aimé, et via ce sentiment (qu'il doit savoir vivifier et renvoyer en miroir) de constituer son peuple en nation unie. L'affection que lui exprime le peuple — et rappelons ici qu'à cette époque, et pour quelque temps encore, Louis XV bénéficie du surnom de « bien-aimé » — ne lui est pas due, elle n'est que l'expression préliminaire à la prise de conscience de ce que sont « ses véritables droits. » Marivaux est ici autant théoricien du théâtre que philosophe politique ; et même, il est l'un par l'autre. C'est d'un seul élan qu'il fonde la nécessité politique de la scène théâtrale et la valeur théâtrale de la scène politique. D'abord, « cette crainte et ce respect » qu'il évoque pour les récuser sont les catégories qu'emploient les théoriciens du genre tragique. Il est sûr que Marivaux ne souhaite pas ce type de pouvoir-là[19]. Quant au mode d'emploi de l'amour, il évoque irrésistiblement celui qu'il mettra en œuvre aussi dans La Double Inconstance. Lorsqu'Arlequin accepte de donner Silvia au Prince en reconnaissance de sa bonté (« vous avez tant de charité pour moi, n'en aurai-je pas pour vous ? »), le Prince, révoquant l'hypothèse d'un Arlequin qui serait devenu calculateur et courtisan, lui répond : « Nous nous brouillerons ensemble si tu ne me réponds toujours ce que tu penses. Il ne me reste qu'une chose à te dire, Arlequin : souviens-toi que je t'aime » (III, 5). Virulente admonestation dans la feuille du Spectateur ; confrontation agressive dans la pièce de théâtre : l'amour entre un sujet et son prince n'est pas donné a priori, au contraire, puisque dans cette pièce tout commence par la violence politique qui a consisté en l'enlèvement de Silvia. Mais c'est bien au prince, y compris en se faisant violence à lui-même, de savoir gagner le cœur de son peuple et de ne pas mésuser de l'affection que ce dernier lui donne ! Ajoutons ceci d'essentiel : le « je t'aime » proféré dans La Double Inconstance par le Prince en direction d'Arlequin n'équivaut pas à exprimer de la reconnaissance, ni de la gratitude. C'est bien d'amour qu'il s'agit, du sentiment le plus fort qui se puisse concevoir entre deux être humains, et dont l'effet premier est de rendre l'un absolument symétrique de l'autre. Mais pas identique. Arlequin n'est pas devenu par la magie du verbe l'équivalent ni l'égal de son maître. Le Prince doit avoir assez de discernement pour connaître que rien ne le distingue par nature d'un Arlequin. Et cette convention qui fait de l'un un prince, de l'autre un valet, une fois connue comme telle, permet d'une part à Arlequin de faire allégeance au Prince sans s'humilier, d'autre part au Prince de jouer sa fonction de pôle fédérateur de la communauté sans tomber dans le piège qui guette tous les Grands : s'imaginer stupidement être fait d'une autre essence que le premier quidam venu (et Arlequin est bien, socialement parlant, un quidam !). Autrement dit, il y a bien chez Marivaux une conception, partiellement héritée de Pascal, faisant de tout statut social une pure convention, et qui pour être arbitraire n'en est pas moins vitalement nécessaire : par nature le prince n'est évidemment pas différent du dernier de ses sujets, mais l'un et l'autre doivent faire comme si le prince l'était pourtant. Le peuple, surtout, a tout à gagner à cette fiction : s'unir afin d'être plus fort, limiter le nombre des tyrans, éviter la guerre civile, etc. Qu'est-ce qui fait l'unité du peuple ? Sa capacité à se projeter en un tout doté d'un même avenir. La personne du prince ne fait que matérialiser cet ensemble que la cérémonie clame et magnifie pompeusement. Se projeter : nous sommes encore dans une question de scène et d'optique. Aussi bien, le peuple a-t-il raison de s'émerveiller des arcs, des tableaux qui lui sont proposés, non parce qu'en soi ils sont beaux ni parce que ceux qu'ils honorent seraient différents de tout un chacun, mais en ce que ce décorum invite le peuple à donner son amour au roi et le roi à se donner au peuple. À faire le don au moins de son image, de sa « vue », qui n'a d'intérêt que de permettre au peuple de se voir comme « tout » incarné en un seul, réuni… Finalement, cette cérémonie a valeur de test : si le jeune roi comprend bien que les affects du peuple (son admiration, sa joie naïve) ne sont nullement méprisables, c'est tout simplement qu'il saura l'aimer, qu'il sera digne de ce qui fictivement le distingue[20]. Par conséquent — et c'est l'aspect propitiatoire de la cérémonie — cela veut dire aussi qu'il accomplira les espérances que le peuple projette en lui, qu'il saura être, non un maître, mais un roi, sachant donner des preuves d'amour : ces mêmes gages dont les personnages des comédies de Marivaux ne cessent de vouloir s'assurer… Est-il donc convenable de faire admirer le Roi grâce à ce genre de cérémonie ? N'est-ce pas mépriser le peuple et dévaloriser le prince que de les impliquer dans un tel divertissement ? Non seulement c'est légitime, mais il est nécessaire que le peuple soit invité à valider activement la fonction du jeune roi. Par une sorte de ruse de l'imagination et de la raison réunies, l'admiration a priori stupide du peuple pour ce spectacle aura accompli sa vocation : permettre l'expression de l'amour, que le prince exprime publiquement le sien comme cause et reflet de celui du peuple. Réciprocité, symétrie, jeux de miroirs : ici, les effets d'optique sont aussi des constructions politiques. L'affection populaire, si « fleur bleue » quelle paraisse (l'espérance, l'amour et les délices) presse en retour le prince d'exprimer une aptitude à aimer symétrique et proportionnelle : « soyez doux, affable, généreux. » Selon l'étymologie (genus), la générosité du prince est le <signe de celui qui est bien né ; ce qui valide sa distinction nobiliaire, fictive en référence à la nature, essentielle à la communauté politique en ce qu'elle pose une inégalité fonctionnelle dont nul ne doit être la dupe, et surtout pas le prince s'il connaît ses devoirs. Encore faut-il les lui rappeler : ce à quoi s'emploie si vivement le Spectateur, sortant de sa supposée neutralité, devenant intercesseur pour exprimer en première personne un discours qui n'est autre que la projection de la conscience collective, voire d'une sorte de « volonté générale ». La fin de cette feuille va alors tenter de penser l'articulation entre cette conscience et l'opinion publique. Scène 4 : Ce qu'ils voient, c'est ce qui les regarde De même que, sortant du théâtre, les spectateurs échangent impressions, sentiments et critiques, ainsi, le roi étant passé (mais sans qu'il ait été décrit au lecteur du Spectateur français !), le personnage de Marivaux va pouvoir engranger de nouvelles observations. La tactique narrative, faite de reculs successifs, d'une cascade de points de vue presque aléatoires, parvient alors à une phase conclusive. Quelqu'un que j'ai entendu parler alors, d'un ton de voix extrêmement haut, a mis fin à mes réflexions. Là-dessus, je me suis retourné et j'ai vu plusieurs hommes qui en entouraient un autre qui leur parlait avec beaucoup d'action. J'ai soupçonné qu'il y aurait là quelque chose pour moi. Je me suis donc rapproché […]. Si anachronique que le