|

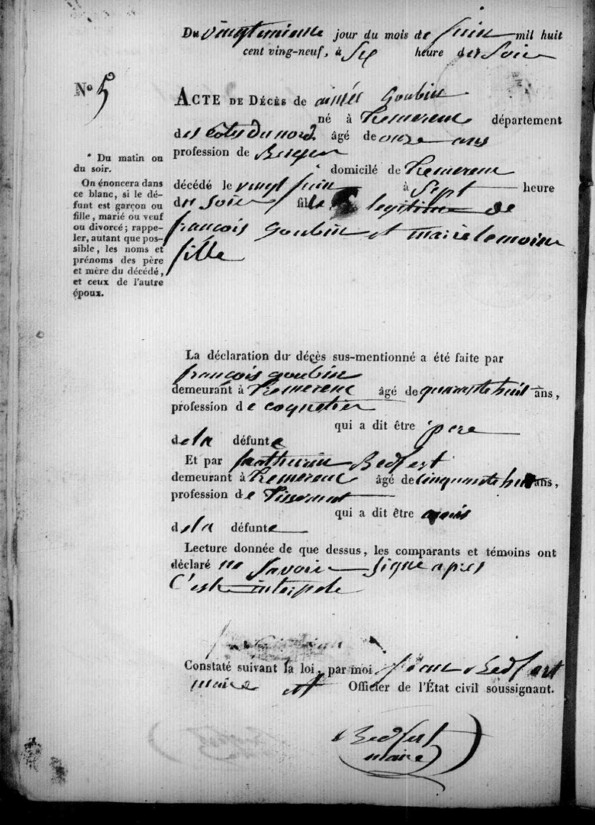

Pierre Campion : La littérature à la recherche de la vérité. À quelques différences près, le même texte est en ligne sur le site du lycée Chateaubriand de Rennes. Voir par ailleurs une réflexion de Pierre Campion sur le thème de ĘPhilosophie et littérature (mars 2005). Mise en ligne le 19 septembre 2014. Sur le fond du problme, je me permets de renvoyer mon livre, La Littérature à la recherche de la vérité, Seuil, coll. Poétique, 1996. © : Pierre Campion. La littérature à la recherche de la véritéÀ la mémoire de Claude Berger, qui fut professeur d'anglais au lycée Chateaubriand. La littérature à la recherche de la vérité : Quelle sorte de vérité ? Par quels moyens, propres à la littérature ? Quelle est l'ambition philosophique de la littérature, selon ses moyens propres, de l'écriture littéraire ? Afin de tempérer l'audace d'un projet un peu présomptueux pour une soirée, je vais proposer un travail sur un petit nombre d'exemples : sur deux vers de Victor Hugo, sur un sonnet de Mallarmé, sur une réflexion du philosophe Vladimir Jankélévitch à propos de la poésie lyrique. Donc une limitation de deux manières : à la poésie lyrique et à un travail sur pièces. 1 - La vérité du génie : sur deux vers de Victor Hugo[Le poète dramatique] Ce qui fait qu'il est dieu, c'est plus d'humanité. Il est génie, étant, plus que les autres, homme. Les Contemplations, 1856, Livre premier, IX Ce propos est clair et sans ambiguïté, mais il est paradoxal. En quoi réside le paradoxe ? En ceci que le poète dramatique excède l'humanité à force d'humanité, par l'excellence en lui-même de l'humanité. Il entre dans l'ordre séparé du divin, non pas par l'élection de Dieu ni par le fait que Dieu se serait incarné en sa personne parmi les hommes, mais par l'éminence en lui-même de l'humanité. Or regardant de plus près le deuxième vers, que voit-on ? La confirmation de ce paradoxe à travers deux assertions, superposées. L'une, celle qu'on vient d'expliciter, trouée de virgules, explicative, et prosaïque, celle de la syntaxe : il est génie parce qu'il est, plus que les autres, homme. L'autre, celle de l'alexandrin en six et six syllabes : « *Il est génie étant / plus que les autres hommes. » En effet, la nécessité de la liaison entre les deux mots « autres » et « homme », suggère à l'oreille l'expression de « autres hommes ». Dans le même vers, la logique de l'alexandrin insiste sur le fait de l'inégalité entre le poète et les autres hommes et de sa séparation ; la logique de la syntaxe expose l'explication de ce fait, le « parce que », un raisonnement. Ajoutons : nous chercherions en vain à choisir entre ces deux sens et même à les hiérarchiser entre eux. Le vers superpose deux assertions d'égale valeur, par le fait même de sa prosodie d'alexandrin. Quelle est donc la vérité du génie de Shakespeare (ou de Victor Hugo, telle qu'il l'éprouve en lui-même) ? Celle d'un problème (ou même d'un mystère), d'existence et de philosophie : le mystère de l'excellence de l'humanité en un homme et de la séparation qu'implique le génie. S'agissant du poète dramatique, cette excellence tient à la capacité poétique, au sens d'Aristote, de représenter en une création l'action humaine : son imprévisibilité, son caractère créatif, sa relation avec le bonheur et le malheur. Le poète dramatique est donc celui qui révèle la vérité des humains, dans une création purement humaine. Là, et au second degré de l'humanisation, réside son excellence en humanité Ń le second degré de l'humanité et le premier degré de la divinité. Une sorte d'arithmétique des discontinuités. Telle est la vérité du génie (et telle est celle de l'homme), telle que l'expose, la raisonne, l'argumente le moyen spécifique de la poésie lyrique, qui est de superposer deux assertions et deux sens en une seule expression. Reste l'espèce de tautologie qu'il y a ici entre les deux vers, et que l'on pourrait reprocher à Hugo comme une répétition non nécessaire : le paradoxe (ou le mystère) ne se développe pas, il ne se résout pas, il ne se dissout pas dans un discours, il ne liquide pas ; il s'expose à nouveau, dans une formule qui en donne une variante. 2 - La vérité de la mort : sur un sonnet de MallarméVoici le grand sonnet sur Verlaine, l'un des derniers écrits par Mallarmé. Un poète salue un poète, un an après la mort de celui-ci — et moins de deux ans avant la sienne propre (le 8 septembre 1898). Tombeau Anniversaire — Janvier 1897. Le noir roc courroucé que la bise le roule Ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains Tâtant sa ressemblance avec les maux humains Comme pour en bénir quelque funeste moule. Ici presque toujours si le ramier roucoule Cet immatériel deuil opprime de maints Nubiles plis l'astre mûri des lendemains Dont un scintillement argentera la foule. Qui cherche, parcourant le solitaire bond Tantôt extérieur de notre vagabond — Verlaine ? Il est caché parmi l'herbe, Verlaine A ne surprendre que naïvement d'accord La lèvre sans y boire ou tarir son haleine Un peu profond ruisseau calomnié la mort. Sans nous laisser impressionner par la réputation de Mallarmé et par les subtilités effectives du poème, suivons littéralement le déroulé d'un certain mouvement de pensée ou encore le fil d'un bref récit. Un an après la mort de Verlaine (le 8 janvier 1896), en guise de service religieux « du bout de l'an », Mallarmé vient sur la tombe de Verlaine. 1 - Un vent de saison, violent et glacial. Une scène, étrange et comme sortie des évangiles chrétiens de la Résurrection : la pierre ronde qui fermait le tombeau roule, malgré tout et notamment malgré les mains pieuses qui bénissaient la mort comme étant le destin indépassable de toute humanité. 2 - Dans le haut de l'arbre, un pigeon chante de son chant immatériel, aérien. Il vient de Virgile (« sic turtur ab ulmo, ainsi du haut de l'orme une tourterelle »). 3 - Quelqu'un dans le cimetière (Mallarmé), cherche Verlaine, comme le matin de Pâques les saintes femmes cherchaient le corps du Christ pour lui apporter les derniers soins. Une voix répond à ce quelqu'un : vous cherchez en vain. Verlaine n'est pas mort. Toujours vagabond et facétieux, il est caché dans l'herbe, jouant au ruisseau peu profond de la mort. Quelle vérité ? De quoi et comment dite ? La vérité de ce que c'est que la mort d'un poète, la mort de Verlaine et aussi bien celle de Stéphane Mallarmé : une forme d'immortalité[1]. Car le poète en son poème est toujours vivant, disponible à toute lecture créative dans le futur. Cette vérité n'est pas une assertion philosophique déduite par arguments et discours, ni une révélation mystique à posséder, mais un fait à manifester (à développer) en un « tombeau » de légères paroles qui ne soit pas l'un de tous les monuments d'enfermement mais qui énonce, en pratique de poésie, cette vérité-là. Mais regardons le dernier vers, là où la syntaxe dit une chose (un peu profond ruisseau calomnié/ la mort) et la prosodie, rigoureusement grammaticale, une autre : un peu profond ruisseau/ calomnié la mort[2]. Comme dans les deux vers d'Hugo, les deux phrases sont là, dans le même vers, l'une recouvrant l'autre, sans l'annuler. Ou, si l'on préfère, et en reprenant un mot de Mallarmé, la logique de l'alexandrin abolissant en son sein, et la conservant, celle de la phrase prosaïque. La mort a donc été calomniée, par deux fois : par le mythe du Styx et par le mythe chrétien de l'au-delà. Mais de ces calomnies il reste quelque chose de quasiment invincible, un retour dont il faut sans cesse se méfier, même dans la poésie, et qui manifeste la puissance de la mort à être détournée au profit des mensonges. La victoire de la mort, ce serait de faire le dernier mot du poème, en sa gloire de deux syllabes et d'une majuscule (« la Mort »), qui emporterait tout le poème de son côté à Elle. Attention ! Dans cette bataille pour la vérité de la mort, le dernier vers conserve et maintient la lutte entre elles des deux assertions. Cette bataille autour de la mort, entre le mensonge et la vérité, ne finira jamais. Cette vérité est donc polémique et conquise : contre le mythe ancien du Styx (le fleuve infranchissable), contre le mythe chrétien de la Résurrection, contre les fleurs de rhétorique, et même contre les entraînements de la poésie… La vérité a des ennemis, cela dit ici par les seuls moyens de la poésie et non, comme par nos Lumières européennes, par les moyens de l'apologue (Voltaire), d'un dictionnaire philosophique (Voltaire encore), ou de l'autobiographie écrite pour en appeler à Dieu (Rousseau)[3]. 3 - La vérité de la mort (et de la vie humaine) selon JankélévitchVladimir Jankélévitch[4] : « On demande : pourquoi cette absurde succession d'événements sans finalité transcendante qu'on appelle une vie humaine et dont le seul aboutissement paraît être le néant ? Paradoxalement c'est la mort elle-même, décidant pour l'éternité, qui à jamais nous sauve de l'inexistence. Entre le non-être et n'être plus il y a toute la distance infinie de l'avoir-été ; et rien au monde ne peut désormais nihiliser une telle distance. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été : désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu est son viatique pour l'éternité. Pouchkine, Musset disent cela, non pas précisément de l'amour, mais de l'avoir aimé. Je me dis seulement : À cette heure, en ce lieu, Un jour je fus aimé, j'aimais… » Le cœur de cette affirmation : « Entre le non-être et n'être plus il y a toute la distance infinie de l'avoir-été ; et rien au monde ne peut désormais nihiliser une telle distance. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été […]. » C'est un fait, ineffaçable. Hors toute problématique chrétienne de la résurrection des corps, une constatation, relevant d'une philosophie : tout être, par le fait de la mort (il a vécu, vixit), se situe dans l'éternité, par rapport à tout ce qui ne fut pas et par rapport à tout ce qui sera. Telle est la vérité de tout être. Encore faut-il que cette constatation soit formulée — portée par une formule qui s'adresse à chacun des êtres qui existent, particulièrement. La garantie de cette affirmation, c'est celle de la poésie lyrique, celle qu'un « Je » propose à propos d'un autre « Je » aujourd'hui disparu et qui atteste que celui-ci fut en tant qu'aimant et aimé, c'est-à-dire existant dans une relation humaine à un autre humain, en vérité. Affirmation humaine adressée par un humain, concernant un humain (lui-même), à travers un moyen humain, à tous humains. Document présenté en conclusionÀ l'extrême lointain de l'affirmation lyrique et de toute espèce de littérature, il y a une autre attestation écrite de « l'avoir été », celle des registres de l'état-civil. Voici un acte de décès, celui d'Aimée Goubin (15 janvier 1819-20 juin 1829), enregistré le 21 juin 1829, à Tréméreuc, une petite commune du département des Côtes-du-Nord.

Ce que dit ce document, des plus banal : le nom d'Aimée Goubin, attesté par celui de ses père et mère et d'un voisin, et enregistré au nom de la République française[5]. Ce qu'il ne saurait dire : de quoi et comment la petite est morte, si elle était aimée de ses parents et de ses frères et sœurs, si elle était bien traitée dans la ferme où ses parents l'avaient placée à garder les vaches… Ce qu'il est : la trace d'une écriture occasionnelle (tel jour, telle heure) et personnelle (tel nom), celle d'un officier d'état-civil, lui signant, inscrite à l'encre noire, dans un imprimé fourni par l'administration préfectorale. Ainsi Aimée Goubin (15 janvier 1819-20 juin 1829), fille, profession de bergère, nommément a été, singulièrement parmi tous ceux qui ont vécu. Aux termes de Jankélévitch, elle ne peut pas ne pas avoir été. Vérité d'un être humain par ailleurs inconnu mais non anonyme, attestée par des moyens humains et opposable à tout citoyen, consignée maintenant sur internet par numérisation des actes d'état-civil et ainsi opposable à tous êtres humains. Vie minuscule certes et bien plus encore que les personnages de Pierre Michon[6], mais posant elle aussi, par le fait de sa mort, la question métaphysique par excellence (Leibniz) : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Ici : « Pourquoi un être, pourquoi cet être-ci, pourquoi la petite Aimée Goubin plutôt que personne, plutôt que rien ? » Pierre Campion [1] Contrairement, dans Mallarmé, à « Le tombeau d'Edgar Poe » ou à « Le tombeau de Charles Baudelaire », ce « Tombeau » ne porte pas de nom. Il est aussi celui, au futur, de Stéphane Mallarmé. [2] Grammaticalité de la participiale « calomnié la mort », construite sur le modèle connu de « excepté les femmes et les enfants », « vu les circonstances », « passé onze heures », etc. [3] Dans ce poème, on pourrait entendre aussi, en écho, les accusations de Nietzsche, un contemporain de Mallarmé. [4] Vladimir Jankélévitch (1903-1985), dans L'Irréversible et la nostalgie (1974). Il cite ici le poème « Souvenir » de Musset (1810-1857). [5] Les parents de la petite Aimée Goubin sont coquetiers. Ils ramassent des œufs dans les fermes pour les revendre aux magasins des villages. Mathurin Bedfert, l'autre déclarant, un voisin, est tisserand. Avisés officiellement d'avoir à signer, les comparants disent qu'ils ne le savent pas. Peut-être l'historien Alain Corbin aurait-il pu écrire la vie d'Aimée Goubin, lui qui a écrit celle de Louis-François Pinagot : Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d'un inconnu (1798-1876), Flammarion 1998. [6] Pierre Michon, Vies minuscules, Gallimard, 1984. |