|

Pierre Campion : Entre les actes 3. Enquête sur un mariage (1850-1937), suite… Cette page constitue la suite de la page intitulée

Enquête sur un mariage (1850-1937).

Mis en ligne le 4 novembre 2018. Page complétée le 26 mai 2019 par le témoignage d'Hubert Caporal, arrière-petit-fils de Rosalie Collin. © : Pierre Campion et Hubert Caporal Ce travail s'inscrit dans une série de trois enquêtes :

Sur ce site, voir aussi trois textes de Pierre Campion : Entre les actes, 3 suite…Enquête sur un mariage (1850-1937), supplément d'instruction« Nous avons existé telle est notre légende. » Michel Houellebecq (« Présence humaine ») Le procureur imaginaire a ordonné un supplément d'enquête — le Procureur près la Communauté humaine, chargé des disparus, de leur mémoire et de leurs plaintes en reconnaissance de leurs existences. Et l'enquêteur exécute ce mandat. Il reprend les vies des trois frères Wolff venus de Hollande servir à Paris dans les grandes maisons, les trois fils de Mathias Wolff et de Johanna Claessens. Il tente ici de donner à Rosalie Collin, née à Meillac (Ille-et-Vilaine) en 1850, l'épouse de Josef, l'aîné des frères, une famille profuse en beaux-frères et belles-sœurs et, à travers leur fils Charles, une descendance digne d'elle. Frans Wolff (1852-1919), le cadet des trois frères, l'obscur, l'immobileDe François Hubert Wolff, l'enquêteur s'était à peine occupé et il ne savait à peu près rien. À vrai dire, attendait-il de lui quelque chose ? François Wolff appartient au cercle étroit du 17e arrondissement, qu'il ne quitte qu'une seule fois, le 21 janvier 1875, pour aller se marier dans le 8e, où il épouse Augustine Blondant, elle venue de son Jura natal. Il est valet de chambre, elle est cuisinière chez leurs patrons à tous deux, rue de Suresnes, elle ne sait pas signer. Ses témoins à lui sont ses inévitables deux frères, Joseph et Antoine (toujours rentier) et, pour elle, un employé et un commerçant, demeurant tous deux même rue de Suresnes. Les parents Wolff, comme nous savons déjà, sont décédés ; son père à elle est décédé et sa mère, remariée, a fait parvenir son consentement par un notaire de Lons-le-Saulnier. François finira sa vie comme concierge, « naturalisé français », boulevard de Courcelles dans le 17e en 1919 et Augustine décédera concierge aussi, l'année suivante, dans un autre immeuble du même boulevard, leurs déclarants à chacun d'eux étant des employés, leurs vosins. L'enquêteur ne leur connaît qu'un enfant, Hubert Mathias, né et mort à quelques

jours d'intervalle, en juillet 1878 (les prénoms d'Hubert et de Mathias,

quand ils apparaissent dans les tables ou dans les bases, sont des indices presque certains de la famille).

François ne déclare pas la naissance de cet enfant, c'est la sage-femme qui le fait.

Antoon Wolff (1847-1910), le rentier : un seul voyage, le dernier ?Le temps de se demander si l'enfant Charles Hubert Joseph Wolff, né à Vaugrigneuse le 26 juillet

1882, n'aurait pas été baptisé dans cette paroisse et si l'acte de ce baptême n'apporterait pas des informations utiles

notamment sur les liens entre son père et les patrons de son père : un enfant naît au château, ne pourrait-on faire un geste

pour le baptême ? Le temps de demander et d'obtenir cet acte auprès des archives

du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes ;

le temps, deux minutes, de le lire ; et il saute aux yeux de l'enquêteur trois faits nouveaux, dont deux au moins le surprennent :

Rosalie Collin, la mère de l'enfant est qualifiée

de femme de chambre, le parrain est Jean Christophe Guiette, la marraine est Albine Wolff.

• L'hypothèse d'une jeune sœur du nouveau-né ne résiste pas à l'examen. Non pas qu'un enfant de six ou sept ans ne puisse pas parrainer, mais la signature est celle d'une adulte, précise et d'autorité. • Consultée à nouveau, la généalogie néerlandaise ne laisse pas vraiment la place à une sœur de Joseph Wolff, une tante de l'enfant. Les seules que les trois garçons aient eues se prénommaient Maria Aldegonda et Anna Margherita, et elles sont décédées en bas-âge. • Reste l'espoir que les tables décennales de Paris donnent assez facilement une trace d'Albine Wolff, vu notamment la particularité de ce prénom, qui devrait sauter aux yeux. C'est ce qui finit par arriver, mais indirectement et par chance. Classé à tort sous le nom marital de Wolff dans une table où je n'aurais pas pu le repérer si on l'avait normalement répertorié sous son nom de naissance, je trouve le décès — et le nom — d'Albina Elvira Meucci, 80 ans, veuve d'Antoine Hubert Wolff, le 18 juin 1922, à Paris 16, 3 villa Longchamp. Comme souvent, la base d'Ancestry apporte très vite la confirmation. Antoine Hubert Wolff et Albina Elvira Meucci s'étaient mariés le 8 août 1874, à Paris 16. On n'aura pas eu le temps de s'inventer une rencontre entre un rentier parisien et une marquise italienne, car l'acte nous dit qu'Antoine est valet de chambre et Albina femme de chambre, que tous leurs témoins sont domestiques, et suggère que l'adresse commune des époux, 98 avenue d'Iéna, est plutôt celle de leurs employeurs. Cela n'empêche pas qu'Antoine, l'année d'après, au mariage de son frère Joseph, habitera rue de Ponthieu et se désignera comme rentier. De plus, cet acte, au passage, résout une autre question posée à propos du mariage de Joseph : en fait, Mathias Wolff, leur père, est mort dès 1860 en Hollande. Donc les frères auront touché l'héritage de leurs parents — qui sait important — et chacun en aura fait l'usage qui lui convient — Antoine cumulant ou faisant se succéder les états de domestique et de rentier. Entre les actes des trois frères, nous voyons aussi que ces domestiques venus de province ou de l'étranger, ces immigrants, gardent leurs distances, restent entre eux, que le paternalisme ne se manifeste pas dans leur vie privée. Mais voici encore du nouveau, de l'inattendu, un événement longtemps recherché. L'indispensable base d'Ancestry, encore une fois épluchée, apporte deux indications décisives sur Antoine Wolff. D'abord, à Londres, le calendrier national des successions pour l'Angleterre et le Pays de Galles révèle que la succession d'Antoine, attribuée à Albina Meucci son épouse, s'élève à 26 £ 13 s 9 d, tel était devenu le capital de ce rentier, dont il resta bien peu à l'épouse une fois rémunéré son sollicitor. L'autre indication du calendrier, c'est que, sur la fin, Antoine Wolff habitait à Paris 5 rue Lebon et qu'il est mort à Augy (Yonne) le 8 août 1910. Le registre d'Augy confirme, moyennant une légère rectification de date et quelques précisions : Antoine Wolff, sans profession, habitant à Paris 5 rue Lebon, époux d'Albine Meucci, « de passage à Augy », est décédé le 7 août 1910, « à neuf heures du matin », « en la maison de la nommée Defaix Léonie sise en cette commune ». Apparemment cet acte n'a pas été transcrit à Paris 17. Il fallait donc passer par Londres pour retrouver la mort d'Antoine Wolff dans un village français perdu, laquelle eut lieu un dimanche matin d'été dans des conditions que l'acte n'a pas à connaître et qu'on ne saura jamais. Cette extension de l'enquête est partie d'une idée, celle de consulter un acte de baptême. Mais alors quelles questions aurai-je omis de me poser ? Charles Wolff (1882-1967), le fils de Rosalie et de Josef, le frère d'Albert le musicien, le neveu d'Antoon et de Frans : l'ingénieur cosmopoliteDescendons d'une génération et revenons à Charles, car c'est lui qui prolonge la famille et réserve sur elle encore bien des surprises. L'enquêteur sait déjà beaucoup de choses sur Charles Wolff mais il lui suffit de tirer quelques fils négligés ou de solliciter la base de Filae.com jusqu'ici sous-exploitée, et il lui vient le tableau d'une existence encore plus voyageuse et plus compliquée que je ne croyais. D'abord, on lui trouve un fils et une épouse que l'enquête ne connaissait pas jusque là et qui la bousculent sérieusement. Le 31 décembre 1914, à Paris 08, Charles Hubert Joseph Wolff, âgé de 32 ans, déclare le décès de son fils, Jean Hubert Wolff, âgé de 5 ans, né à Alexandrie (Égypte), dont la mère, Julie Suzanne Pfohl, son épouse, âgée de 40 ans, réside à Dijon. Comment comprendre l'ensemble de ces faits : un retour en France avec un passage par Alexandrie, un mariage, une adresse à Dijon, qui paraît quand même celle du couple ? Façon d'expliquer que le père est venu à Paris faire soigner l'enfant, l'adresse du décès désignant maintenant un hôpital ? D'abord trouver l'acte de ce mariage pour le confirmer de manière définitive. Pour cela, revenir à la liste des passagers de la traversée Le Havre-New York en août 1904, que l'enquête connaît déjà. Charles Wolff, electrikal Engeneer, voyage en single et on ne trouve pas trace d'une Julie Pfohl. Cela, dans le dossier, ne fait que présomption contre un mariage existant déjà. Dans le dédale des index d'Ancestry, apparaît alors une certaine Julie S. Pfohl mariée le 7 janvier 1905 à Troy NY, avec un Charles H. Wolff[1]. Même si ce n'est qu'un index des actes, l'indication est fiable. Alors quand et pourquoi cette jeune femme — l'aînée de Charles de huit ans — était-elle partie pour l'Amérique, elle dont toute la famille était en Alsace, et même si sa mère était venue se remarier à Paris ? Non, la confirmation indiscutable viendra plus tard, à travers une liste complémentaire de Geneanet concernant Julie Pfohl. À défaut de l'acte de mariage, cette pièce revêt l'autorité d'un décret de la République française, paru au Journal officiel du 9 juin1925. En date du 29 mai 1925, ce décret comporte seulement deux articles : par l'art. 1, Charles Humbert (sic) Wolff « est réintégré dans la qualité de Français qu'il avait perdue en optant pour la nationalité hollandaise » ; par l'art. 2, « Julie Suzanne Pfohl femme Wolff demeurant à Paris est réintégrée dans sa nationalité française ». Nous ne savons pas pourquoi elle avait perdu sa nationalité française (peut-être parce que, née sous le régime allemand, elle avait négligé jusque là de demander sa réintégration…). Mais nous savons pourquoi lui l'avait perdue, en 1903. Et nous savons désormais de manière certaine, qu'ils sont mariés, qu'ils ont quitté Dijon et qu'ils habitent Paris. À quelle adresse ? Nous allons bientôt le savoir. Mais quid du séjour du couple à Alexandrie à la naissance de leur fils, vers 1909 ? Cela prouve, en tout cas, que Charles est revenu des États-Unis beaucoup plus tôt que je ne le supposais. Joint à l'adresse de Dijon en 1914, ce fait conduit à l'hypothèse d'une évolution professionnelle de notre ingénieur : celui-ci travaillerait-il dans une entreprise implantée en France et dans des pays arabes ? C'est ici qu'il faut se rappeler un acquis tout récent de l'enquête : le 27 janvier 1938, les Charles Wolff marient leur fille Denise, née à Dijon le 2 juin 1916, à Maurice Caporal, « ingénieur de l'École des Travaux Publics, né à Beyrouth (Syrie) ». (Le Liban est compris dans la grande Syrie sur laquelle la France exerce son mandat. Pour des majeurs, on ne mentionne plus le consentement des parents.) Le mariage a lieu quelques semaines après la mort de Rosalie, la grand-mère de Denise : sans doute aura-t-elle eu connaissance de ce projet, les fiancés lui auront rendu visite, son décès aura peut-être retardé le mariage… Notons au passage que les Wolff habitent 33 boulevard Murat, cette adresse dont j'aurais bien voulu trouver les occupants dans le recensement de Paris de 1936 ! Notons enfin les deux témoins : pour Denise, son oncle, Albert Wolff, le chef d'orchestre, que l'enquête connaît bien ; pour Maurice probablement, Édouard Dolléans, professeur à la Faculté de Droit, qui laissera son nom dans l'histoire du mouvement ouvrier et qui, dans ces années-là, appartient à plusieurs cabinets de ministres du Front populaire. Et puis ceci, glané au fichier Geneanet de Denise Wolff et corrigé : dans les souvenirs que son neveu Jacques Caporal a laissés, celui-ci affirme que son grand-père, Charles Wolff, travaillait chez Thomson. Si on s'en fie à ce témoignage, on découvre la donnée essentielle que l'on cherchait dans la première partie de l'enquête. Pour un ingénieur en électricité, qui a fait ses classes aux États-Unis, à Schenectady NY, rien d'étonnant. Car l'histoire tourmentée de la grande société française, Thomson-Houston, la fait naître là-bas peu avant l'époque où il s'y trouve. Elle portait les noms de ses deux fondateurs américains, avant de devenir, en 1892, une filiale de la General Electric. Si notre hypothèse est bonne, Charles se sera fait remarquer de ses dirigeants, qui l'auront envoyé en poste en Égypte puis en France. Cadre, comme on dit maintenant, dans une grande entreprise internationale, il aura pu connaître à Beyrouth la famille de Florimond Caporal, le père de son gendre Maurice, lequel travaillera plus tard chez TotaL Nous voilà dans le monde des grandes entreprises, que nous appellerons bientôt multinationales : Charles Wolff et sa famille peuvent habiter boulevard Murat. Née le 20 novembre 1874 à Bischwiller dans l'Allemagne impériale, Julie Pfohl est décédée le 7 septembre 1960, âgée de 85 ans, à La Touche-en-Ré où la famille Caporal avait des attaches, chez sa fille donc probablement.

En somme, les trois frères Wolff ont joué l'immobilité et l'effacement, comme pour faire oublier leurs origines. Seuls Joseph Wolff et Rosalie Collin se font remarquer, mais c'est par leurs fils, dont ils ont probablement soutenu les rêves. Ces deux garçons ont remis leur famille en mouvement : Albert a choisi la France y compris comme soldat puis il a conquis le monde cosmopolite de la musique ; Charles, l'aîné, très tôt a choisi le métier tout neuf de l'électricité et l'Amérique pour le pratiquer, et décidé de rompre tout de suite avec la France, quitte à y redevenir français passé les quarante ans. Albert avait reçu les meilleurs maîtres. Où Charles avait-il étudié pour devenir ingénieur ? L'École de Physique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris, future ESCPI, a commencé sa carrière glorieuse en 1882. Charles y aurait-il été élève ? Sollicitée par mail un vendredi de pont pendant un week end de Toussaint, la secrétaire de la bibliothèque et du centre de ressources historiques en cet établissement tout de suite me répond qu'il n'en est rien. Merci à elle ! Ainsi, en quelques heures, une intuition s'est formée, écrite, contrôlée et infirmée : voilà bien le modèle express et rarement réalisé que doit suivre l'enquête. Car toute l'enquête aura montré à la fois le pouvoir d'entraînement des hypothèses et leur fragilité. S'appelant les uns les autres, les actes et documents portent à la spéculation et à la rêverie, mais ils les limitent et les corrigent, ils rappellent les emportements de l'écriture à l'ordre de la réalité. Mais justement les disparus ne demandent-ils pas qu'on les rappelle à la seule forme de réalité à laquelle ils puissent revenir, celle d'une écriture autant que possible sans illusions ? Rendre justice aux disparusQue vient faire ici la métaphore de l'enquête et de l'appareil judiciaire ? Que peut bien vouloir dire : rendre justice aux morts par un rapport d'enquête ? Des morts, on dit : les disparus. Car, de leur vivant, ils paraissaient, au sens absolu du verbe, entre les vivants et à tous vivants, cela au point que leur disparition, serait-elle attendue de tous et d'eux-mêmes, crée chez les vivants une stupeur, les laisse sans voix, dans un manque que ceux-ci, les vivants, s'empressent de combler par des paroles, des embrassades et des poignées de mains, qui ne sont en eux que manifestations d'existence. Exister, c'est apparaître. Soit une certaine visite, je l'ai supposée car elle est possible et vraisemblable, peut-être même probable, la visite que font à Rosalie Collin sa petite-fille Denise Wolff et son fiancé Maurice Caporal, en novembre ou début décembre 1937. Ce que je peux dire presque à coup sûr, c'est qu'ils se rendent à son domicile, 59 rue de Provence à Paris. Sauf si elle a été hospitalisée ou recueillie chez son fils Charles Wolff, le père de Denise — cette réserve faite donc —, c'est son acte de décès qui atteste l'adresse où peut se faire cette rencontre, signé par son fils. Ce moment, supposé je le répète, mettrait en présence une femme, très âgée pour l'époque, et qui aura traversé plusieurs mondes depuis sa naissance au fin fond d'une campagne perdue, etc. et deux jeunes gens, l'une élevée à Paris dans la famille d'un ingénieur qui a parcouru une partie du monde, etc. et l'autre issu d'une famille commerçante familière du Levant, etc. À ce point, selon la métaphore de l'enquête et malgré la tentation de la littérature — malgré les exemples magnifiques et intimidants de Nathalie Sarraute et de Virginia Woolf —, je dois m'interdire toute mise en scène, tout dialogue, tout geste et même tout regard : toute description et toute dramatisation, car je ne sais rien de ce moment. Je ne peux dire rien de plus que ceci : quelque chose, presque rien, circule entre eux, dont ils ont une faible conscience — surtout les deux jeunes — et qui est le seul fait d'exister, lui indubitable à eux comme à moi. Ils apparaissent, et leur mort à tous sera une disparition. La seule justice que l'enquête, en tant que telle, peut leur rendre, ce n'est ni l'hommage d'une institution ni le chant d'une épopée, ni le texte d'une communion lyrique, c'est la reconnaissance de leur disparition. C'est bien une reconnaissance, à laquelle ils ont droit au regard de ceux qui existent, en vertu du seul fait d'avoir existé, en tant que les existants peuvent faire rapport à tous vivants, à partir de faits de ces existences consignés, la plupart du temps de manière objective et consciencieuse, dans des documents élaborés, à son usage, par une société de vivants. L'enquêteur métaphorique, requis de manière métaphorique par l'instance d'une Justice supérieure, écrit pour les disparus en les faisant apparaître — et non pas reparaître — comme ce qu'ils sont, purement et simplement, des disparus. Cette disparition est alors considérée, par ceux qui existent, comme une injustice (injuria), qu'il leur appartient, sinon de réparer, du moins de dénoncer, tant qu'ils existent. Pierre Campion Témoignage recueilli auprès d'Hubert CaporalAyant pris connaissance de l'enquête, Hubert Caporal a accepté de témoigner. Par sa mère Denise Wolff décédée en 2018 à l'âge de 106 ans, il est l'arrière-petit-fils de Joseph Wolff et Rosalie Collin. L'enquêteur le remercie vivement de ce témoignage qui nous met sous les yeux Rosalie et Joseph et au moins un personnage nouveau de premier plan, Hélène Wolff (1888-1991), sœur de Charles, l'ingénieur et d'Albert, le chef d'orchestre — un témoignage qui nous fait retrouver aussi le 59 rue de Provence, lieu central de la famille. Remerciements surtout pour la parole que seul un témoin peut porter sur les traces vivantes de ses disparus : oui, ils sont bien apparus parmi nous, autrement que par un jeu d'écritures. L'enquêteur des actes 1 à 3 me sollicite pour confirmer ou infirmer certaines de ses hypothèses et surtout, je pense, pour habiller d'un peu de chair des documents d'état civil qui, s'ils permettent d'établir avec une froide exactitude les naissances, les mariages, les filiations et les décès, peinent à rendre compte des ««personnes»» et de leur vies. C'est volontiers que je me lance dans cette aventure. Eh oui ! je suis l'un des derniers vivants à avoir côtoyé de près quelques-uns des membres de la famille proche de Rosalie, un des seuls à pouvoir exhumer pour un instant ces ancêtres-là de la fosse commune du temps où ils reposent, selon la belle expression de Georges Brassens. Ce faisant, je suis conscient de n'être souvent qu'un témoin de seconde main. Nombre de mes témoignages reposent sur des « Untel m'a dit que », des « d'après la tradition familiale », des « on peut considérer que ». Lorsque, au cours de mes visites quotidiennes, j'entendais ma mère, à plus de cent ans, évoquer son passé, ses yeux d'aveugle grand ouverts sur une vie qu'elle revisitait sans cesse avec une stupéfiante précision, je n'ai aucune raison de mettre en doute ses dires et ses souvenirs. On ne peut cependant écarter le risque que les sagas familiales ne véhiculent, en toute bonne foi, du vrai, du faux, du demi-vrai ou du demi-faux, toutes sortes d'erreurs et d'approximations qui brouillent la réalité. Autre chose : j'ai plus écouté que questionné. Combien de trous dans l'enquête auraient pu être instantanément comblés si j'avais manifesté une curiosité plus systématique il y a trente ou cinquante ans ou il y a deux ans encore. Je me retrouve aujourd'hui avec des bribes éparses. Dommage. Ceci dit, efforçons-nous de retrouver les traces de nos morts, et commençons par Rosalie Collin, mon arrière-grand-mère, celle qui est au départ de l'enquête. Rosalie (1850-1937) est née à Meillac (Ille-et-Vilaine). Fille de Louis Collin (1811-?) et de Françoise Campion (1812-1850). Dernière-née d'une famille pauvre de onze enfants (huit filles et trois garçons), sa mère meurt des suites de ses couches. Elle épouse le 10 juillet 1875, à la mairie du 10e arrondissement de Paris, Joseph Wolff, maître d'hôtel, né à Susteren (Hollande) le 7 octobre 1844. Sur l'acte de mariage, elle se présente comme couturière. Quelques précisions que je tiens de ma grand-tante Hélène, fille de Rosalie, que je rejoignais au 59 rue de Provence, entre deux cours à la fac, pour un déjeuner hebdomadaire entre 1958 et 1961. Rosalie aurait été recueillie encore bébé par une de ses tantes Collin. Elle aurait eu une enfance misérable et n'avait pas toujours mangé à sa faim. Le curé la trouvant trop douée et délicate pour qu'elle s'enferme dans une vie locale sans perspectives, aurait fait pression sur la tante réticente pour que Rosalie soit envoyée à Paris chez une de ses sœurs : il refusait de procéder à la première communion de Rosalie tant que la tante ne donnerait pas son accord. Un terrible chantage, à bien des égards scandaleux, mais salutaire. La tante céda. Ce témoignage nous donne deux indications : la soumission des esprits au représentant de l'Église dans la région à l'époque et, peut-être, une date approximative pour le départ de Rosalie pour Paris qui dut suivre de peu sa première communion. Sans doute entre 11 et 14 ans. A-t-elle été formée comme couturière à Paris ? Peut-être, mais elle était vraisemblablement femme de chambre lorsqu'elle a rencontré Joseph Wolff qui lui-même était domestique de grande maison. Le couple a eu trois enfants et non pas deux : Charles-Hubert, Albert et Hélène. Rosalie avait un appétit d'ogre et était devenue impotente par surpoids. Elle vécut les quinze ans de son veuvage au 59 rue de Provence sous la garde de sa fille Hélène. Elle est morte des suites d'une longue maladie en 1937.

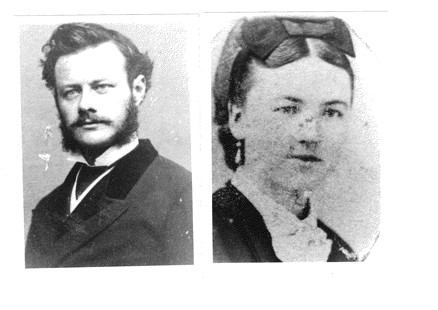

Sur la seule photo que nous possédons, elle affiche le visage paisible et les traits finement dessinés caractéristiques des Bretonnes, des traits que j'ai cru retrouver chez les enfants de Charles Hubert : Petit-Jean (mort à l'âge de 5 ans) et Denise, ma mère. Hélène dit se souvenir d'avoir vu Louis Collin au 59 rue de Provence lorsqu'elle était petite. Comme elle est née en 1888, son grand-père Louis Collin, né en 1811, serait donc mort à plus de 80 ans. Hélène a gardé toute sa vie le contact avec la famille bretonne, Pierre et Marie Barbanson (sans doute née Collin), qui possédaient une ferme aux environs de St Servan. Nous avons longtemps utilisé le vélo qui avait permis à Hélène de rejoindre la Bretagne au cours de l'exode en 1940. Pendant la guerre, la famille Wolff a reçu des colis alimentaires en provenance de la ferme. Mes frères et moi avons passé des vacances mémorables, dans la ferme Barbanson. Sans doute l'été 1948 (nous nous rendions de la gare à la ferme en carriole). Deux filles Barbanson, Marie et Germaine, ont séjourné quelques mois au 59 rue de Provence. Josef Franciscus Wolff est né à Susteren (Hollande) le 7 octobre 1844. Fils de Mathias Wolff (1810-1860) et de Johanna Petronelle Hubertina Claessens (1810-1862). D'après la tradition familiale le père de Joseph était pharmacien dans une ville proche de MaĎstricht. ň la mort brutale de son père, Joseph avait 16 ans. Il dut interrompre sa scolarité et se mettre au travail pour subvenir aux besoins d'une famille comprenant une mère et deux jeunes frères Anton (14 ans) et Frans (8 ans). Les Wolff seraient donc issus d'une famille plutôt bourgeoise, mais insuffisamment fortunée pour éviter au fils aîné l'abandon de ses études. Les trois fils ont embrassé plus tard des carrières de valet de chambre ou de maître d'hôtel. Cette convergence donne à penser qu'ils avaient acquis une connaissance des « bonnes manières » depuis leur enfance bourgeoise. Pourquoi les trois frères ont-ils choisi d'émigrer en France, à quelle date ? Ces questions restent sans réponses. Peut-être Josef s'est-il exilé après la mort de sa mère en 1862. L'enquêteur retrouve sa trace à l'occasion de son mariage en France, le 10 juillet 1875. Il a 31 ans et se déclare comme maître d'hôtel. C'est une surprise. On disait bien dans la famille qu'Antoine, le frère cadet avait été valet de chambre, mais rien de tel pour Joseph. Les recoupements de l'enquêteur ne laissent pourtant aucun doute et mes informateurs sont pris en flagrant délit d'omission. À l'occasion de la naissance de sa fille Hélène, on retrouve enfin Joseph Wolff au 59 rue de Provence, siège de la Banque Bauer et Marshall, où il travaille comme employé. Il y habitera jusqu'à sa mort en 1922. Entre la naissance d'Albert (1884) et celle d'Hélène (1888), il a donc changé de profession et la famille s'est installée pour longtemps rue de Provence. Et puis, par un décret du 28 octobre 1889, leurs trois enfants sont naturalisés français. D'après Hélène, son père tenait un poste de confiance dans la banque, mais était barré par ses insuffisances en orthographe et en français. Il devait être suffisamment apprécié pour être logé sur place. J'ai beaucoup fréquenté cet appartement du temps où il était occupé par ma grand-tante Hélène, qui a fait toute sa carrière comme cadre administratif dans la même banque. On accédait à cet appartement du dernier étage par l'escalier de service. Les combles où étaient entreposées les archives de la banque étaient accessibles depuis l'appartement. Des lits y avaient été disposés. La toilette se faisait avec bassine et pichet. De nombreux membres de la famille de passage à Paris y ont été accueillis et logés au fil du temps. Notons qu'Albert était inscrit à la chorale des petits chanteurs de l'église de la Trinité, paroisse du quartier. C'est là probablement qu'il fut remarqué et poussé vers sa brillante carrière de chef d'orchestre et compositeur. Hubert Caporal, Paris le 20 décembre 2018 [1] De Wikipedia, article sur la ville de Troy, cette indication peut-źtre intéressante : « Cette ancienne colonie néerlandaise abrite l'une des plus célèbres écoles d'ingênieurs des États-Unis, l'Institut polytechnique Rensselaer, fondé en 1824. » |